2475 résultats

- Virée romantique sur les rives du lac du Bourget | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Virée romantique sur les rives du lac du Bourget 16 septembre 2010 Publié le : Ses eaux bleues virent parfois au gris, accentuant encore la beauté du paysage. Niché entre le massif de l’Epine et le massif des Bauges, au sud-ouest d’Annecy, le lac du Bourget possède comme une aura romantique. C’est un havre de paix, encore sauvage par endroits. Poètes, écrivains et peintres ne s’y sont pas trompés : c’est sur les rives mélancoliques du lac du Bourget que Lamartine est tombé follement amoureux. C’est ici aussi qu’il a écrit certains de ses vers les plus célèbres, dans un poème intitulé “Le Lac”: “Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! Suspendez votre cours : Laissez-nous savourer les rapides délicesDes plus beaux de nos jours !” L’abbaye de Hautecombe: épargnée par le temps Moins connu que le Léman ou le lac d’Annecy, le lac du Bourget possède pourtant un charme très particulier. La rive ouest est escarpée et sauvage : suivez la petite route qui descend jusqu’à l’imposante abbaye de Hautecombe. Arrêtez-vous et admirez! Le site sur lequel a été construit, au XIIe siècle, l’édifice religieux est tout simplement magique, comme épargné par le temps et les convulsions frénétiques de la vie moderne La beauté austère de l’abbaye de Hautecombe impressionne. Elle a été fondée dès 1125 par le comte Amédée III de Savoie. A l’heure actuelle, Hautecombe abrite la communauté du Chemin Neuf. Au cours des siècles, cette abbaye a été la nécropole des comtes de Savoie, des princes et princesses de cette dynastie. Le dernier roi d'Italie, Humbert II de Savoie (1904-1983), est d’ailleurs enterré à Hautecombe. Abbaye Il est possible de visiter l’abbaye. Pour l’admirer dans toute sa majesté et avoir une vue imprenable, n’hésitez pas à prendre le bateau depuis Aix-les-Bains : vous aborderez par un ponton construit près d’une immense et antique grange batelière. Aix-les-Bains et la “Belle Epoque” Le lac du Bourget est un des plus importants plans d’eau naturels de France, et il abrite un grand nombre d’espèces de poissons et d’oiseaux. Il constitue une étape appréciée de nos amis à plumes lors des grandes migrations saisonnières. Sur la rive est, nettement plus “civilisée”, trône fièrement la ville d’Aix-les-Bains. La petite cité savoyarde a jadis su séduire les princes et les riches touristes qui appréciaient les eaux curatives de ses thermes et son atmosphère élégante. A la Belle Epoque, Aix-les-Bains était en effet un haut-lieu de villégiature pour les familles princières et les gens fortunés, en bref pour toute l’aristocratie européenne. Ce passé prestigieux a laissé des traces : Aix a hérité d’une riche architecture résidentielle. Vous pouvez encore admirer les façades des anciens palaces, aujourd’hui souvent transformés en luxueux appartements, dont les noms font rêver : le Grand-Hôtel, la résidence Bernascon, le Mirabeau, le Royal, l’Excelsior, le Splendide… L’architecture de nombreux bâtiments est typiquement “Belle Epoque” (fin du XIX et début du XXe siècles). L’esplanade du lac, entre le Petit Port et le Grand Port, est le rendez-vous dominical des Aixois : cette longue promenade piétonne offre une vue imprenable sur le lac et la montagne de l’Epine. Le cœur historique d’Aix-les-Bains, semi-piétonnier, est situé dans la partie haute de la ville. Flânez dans les rues et les parcs, au milieu des arbres centenaires, puis installez-vous sur la terrasse d’un des nombreux cafés qui vous tendent les bras. Avant de reprendre la route pour d’autres aventures... Jean-Pierre Mathys [zone] Comment s’y rendre? Vous pouvez atteindre le lac du Bourget en empruntant l’autoroute A 41 (A 40 depuis Genève, puis A41 en direction d’Annecy), puis en filant sur Aix-les-Bains. Une autre solution, beaucoup plus bucolique, consiste à prendre la route, toujours belle et peu fréquentée, qui part depuis Viry, à la sortie de Genève, direction le sud: elle traverse Frangy, Seyssel, Culoz, Chanaz (adorable village bordé par le joli canal de Savière) avant d’atteindre le nord du lac du Bourget.[/zone] SUIVANT PRECEDENT

- L’étrange opacité de l’AI sur les appareils auditifs | FoRom Ecoute

Retour au Magazine L’étrange opacité de l’AI sur les appareils auditifs 23 juin 2022 Publié le : Quel montant global chaque office AI accorde-t-il chaque année pour le remboursement des appareils de l’ensemble des malentendants de son canton ? Combien de cas de rigueur chaque office AI accorde-t-il chaque année ? Impossible de le savoir, ni l’Office fédéral des assurances sociales ni aucun des six cantons romands contactés ne sont en mesure de fournir des chiffres. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ni l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), ni les offices AI des six cantons romands, ne sont en mesure de fournir des chiffres clés en matière de remboursements d’appareils auditifs pour les assurés AI. Au XXIème siècle, au cœur de l’Europe, et à l’heure où un supermarché est capable d’indiquer en temps réel le nombre et la nature de chaque produit vendu dans chacune de ses succursales en Suisse, des autorités publiques ne sont pas en mesure de fournir ni les montants remboursés aux assurés ni le nombre de cas de rigueur gérés par chaque office AI depuis dix ans. Réforme en 2011 Petit retour en arrière : en 2011, l’OFAS a introduit un nouveau système de remboursement des appareils auditifs en Suisse, avec pour objectif d’assurer une meilleure efficience des coûts tout en induisant – en vain d’ailleurs - une baisse du prix des appareils auditifs sur le marché suisse. Ce système de remboursement pour les personnes reconnues par l’AI, est forfaitaire, et basé sur un principe : sauf cas de rigueur, les assurances sociales allouent à chaque malentendant un montant global de 840 francs pour un appareil auditif et 1'650 francs pour deux appareils. Libre ensuite à chacun et à chacune d’aller acquérir où il le veut – y compris à l’étranger-, l’appareil de son choix. Pour le commun des mortels donc, la seule façon d’obtenir des appareils dont la valeur excède ces 1650 francs est tout simplement de payer la différence de sa propre poche. Ce que la grande majorité des malentendants concède d’ailleurs sans discuter depuis de nombreuses années, seuls 5 % des adultes assurés à l’AI adoptant une fourniture d’appareils auditifs s’inscrivant dans les limites du forfait alloué. Cas de rigueur Fait relativement peu connu, l’AI peut pourtant entrer en matière pour rembourser des appareils auditifs au-delà du forfait, mais dans un cas précis, intitulé « cas de rigueur ». Cette possibilité est définie dans la circulaire 304 de l'AI : « seuls peuvent demander à faire examiner un cas de rigueur, des adultes exerçant une activité lucrative ou capables d’accomplir leurs travaux habituels et ayant droit à un remboursement forfaitaire par l’AI de leur appareil auditif conformément à l’expertise médicale de l’ORL » . En clair, une personne qui exerce une activité lucrative, qui est en formation, en recherche d’emploi ou qui accomplit des travaux habituels (éducation d’un enfant et/ou les activités usuelles d’une vie à domicile) peut obtenir un meilleur remboursement de ses appareils auditifs. Et c’est là que le bât blesse : faute de chiffres disponibles, l’octroi des remboursements via la procédure des cas de rigueur, ne peut actuellement pas être documenté et évalué. Nous avons ainsi adressé un courriel à l’OFAS demandant de nous préciser le nombre de remboursements d’appareils auditifs concédés par l’AI depuis 2011, date de l’entrée en vigueur du système de remboursement forfaitaire, ainsi que les cas de rigueur octroyés par chaque canton. Surprise, l’OFAS fournit des chiffres globaux pour toute la Suisse, mais ne dispose de chiffres cantonaux que pour la seule année 2020 et se dit incapable de fournir des statistiques pour les années précédentes : « Il ne nous est pas possible sans travaux supplémentaires qui demanderaient de ressources remarquables de faire la distinction par canton pour les années précédentes » nous a ainsi écrit Harald Sohns, porte-parole de l’OFAS. « Pas d’éléments à ajouter » Afin d’obtenir ces chiffres, nous nous sommes ensuite adressés à chaque office AI des 6 cantons romands. Et là encore, après de nombreux échanges de mails, une réponse négative a été formulée par Nicolas Robert, directeur de l’office AI du canton de Fribourg, qui après concertation, s’est exprimé au nom de l’ensemble des autres directeurs romands: « Je vous confirme que nous n’avons pas d’autres éléments à vous transmettre que les chiffres consolidés fournis par l’OFAS, nous a-t-il ainsi écrit, en mettant ses collègues en copie. En effet, une comparaison intercantonale qui multiplierait les sources, et d’autant plus si l’on considère la longue période sous revue, n’est pas pertinente. Elle nécessiterait en amont de mobiliser d’importantes ressources pour garantir que la méthodologie de saisie, les bases de données, et la codification, entre autres, reposent sur les mêmes bases ». Alors que selon de nombreux témoignages de malentendants, les pratiques de prises en charge varient significativement d’un canton à l’autre, il est donc pour l’heure impossible d’effectuer des comparaisons entre cantons, ni même d’analyser l’évolution depuis 2011 au sein d’un même office AI. Et il y a mieux. Au-delà des cas de rigueur, ni l’OFAS ni les offices AI cantonaux n’ont également été en mesure de répondre aux deux questions suivantes, pourtant très simples : « Combien de remboursements d'appareils auditifs ont-ils été accordés depuis 2011 par votre office AI? Pour quel montant global annuel? ». Ce que nous disent les chiffres fournis par l’OFAS L’office fédéral des assurances sociales nous a fourni deux fichiers de données. Le premier intitulé « HG 2011-2020 » comprend les coûts et les nombres de personnes de 2011 à 2020 à l’échelle de la Suisse entière, sans aucune donnée cantonale. On y découvre ainsi que le remboursement des appareils auditifs pour l’ensemble de la Suisse (Prestations AVS et AI confondues) est passé d’un total de 119 millions de francs en 2011, année d’entrée en vigueur de la réforme, à… 68 millions en 2020. A l’inverse, le nombre total de bénéficiaires a considérablement augmenté, passant de 630 en 2011 à 39'000 en 2020. Les cas de rigueur quant à eux, sont passé logiquement de 0 en 2011 (ils n’étaient pas prévus par la loi avant cette date) à 1024 bénéficiaires pour un montant de près de 5 millions de francs. Intitulé « Cantons 2020 Codes prestations », le 2ème document envoyé par l’OFAS fournit « des chiffres moins fiables et moins complets » selon les termes de l’Office. Ils concernent la seule année 2020 et permettent une comparaison intercantonale puisque les chiffres sont répartis par cantons. Ils mettent en évidence pour 2020, d’importantes variations cantonales, qui feront l’objet d’un article ultérieur. SUIVANT PRECEDENT

- A fond la caisse au karting de Payerne | FoRom Ecoute

Retour au Magazine A fond la caisse au karting de Payerne 8 septembre 2021 Publié le : Le 4 septembre dernier a eu lieu la traditionnelle sortie karting à Payerne organisée par la Commission Jeunesse de forom écoute. 29 jeunes sourds et malentendants – un record – venus de toute la Romandie étaient au rendez-vous pour une après-midi « pleins gaz ». D’habitude, ils étaient une quinzaine tout au plus. Mais cette année, ce sont pas moins de 29 jeunes malentendants et sourds qui ont participé le samedi 4 septembre dernier, à la Journée karting organisée par la Commission jeunesse de forom écoute. « Il y a sans aucun doute un effet covid explique Chloé Péclard, responsable de forom écoute. Et finalement c’est compréhensible : les jeunes n’ont pas eu d’activités depuis plus d’une année et demie et nos traditionnelles rencontres ont manqué à tout le monde. Car pour tous les jeunes, la journée karting a traditionnellement toujours été une occasion de se retrouver et d’échanger entre malentendants et sourds ». « En temps normal, la journée karting est calée avec la Journée nationale de l’audition, mais cette année nous avons dû la décaler à ce mois de septembre en raison du covid, ajoute Bastien Perruchoud, de la Commission Jeunesse de forom écoute. Et maintenant que le covid pèse moins, il est important de pouvoir nous retrouver et de partager, avec le plaisir de retrouver ceux qu’on connaît déjà et celui de faire la connaissance de ceux qu’on ne connaissait pas » Maxi Grand Prix Venus de tous les cantons romands, soit par leurs propres moyens soit via la navette proposée par forom écoute, tous se sont retrouvés en fin de matinée au karting de Payerne pour commencer par partager un sympathique repas en toute convivialité. Avant de s’élancer aux alentours de 14 heures pleins gaz sur la superbe piste extérieure de karting connue pour sa rapidité. Avec un nombre maximal de 22 voitures sur la piste, il a donc fallu organiser un « Maxi Grand Prix » structuré en deux groupes. Chacun a donc pu rouler au moins trois fois, la première pour un tour de piste d’échauffement, la deuxième pour les qualifications et les meilleurs temps de chacun étant sélectionnés, la troisième pour la compétition proprement dite. Après d’innombrables tours de pistes, beaucoup de rires et de bonne humeur, le classement est tombé en fin d’après-midi, avec un podium très masculin, Jocelyn, Bastien et Gilles étant respectivement classés premier, deuxième et troisième. En fin de journée, le groupe Whats’app créé pour l’occasion n’a cessé de sonner, émaillé d’une multitude de photographies de la journée, de messages de remerciements, et de promesses de retrouvailles, assorties bien sûr d’échanges de coordonnées instagram et snapchat. A noter qu’afin de favoriser les rencontres entre jeunes sourds et malentendants, la fondation a pris en charge la totalité des frais liés à la journée, transports compris. SUIVANT PRECEDENT

- Les avions interdits aux malentendants ? | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Les avions interdits aux malentendants ? 15 novembre 2011 Publié le : En septembre dernier, une compagnie française refusait l’embarquement à un groupe de sourds et malentendants. Si les législations européenne et suisse reconnaissent aux personnes handicapées ou à mobilité réduite un droit à embarquer, des questions de sécurité peuvent être invoquées pour refuser l’accès à bord à un groupe de malentendants. D’autant que les pratiques diffèrent selon les compagnies… De mémoire de malentendants, on n’avait jamais vu ça ! En septembre dernier, et c’est une première, un groupe de sourds et malentendants était empêché d’embarquer à bord d’un avion ! 18 personnes sourdes, trois personnes malentendantes et une personne entendante se sont en effet vu refuser, à l’aéroport de Marseille, l’embarquement à bord d’un vol de la compagnie Air Méditerranée à destination de la Turquie. Motif invoqué par le commandant de bord: les sempiternelles « raisons de sécurité », qui paraissent d’autant moins crédibles, qu’une année plus tôt, le même groupe avait voyagé à destination de la Tunisie, sans aucune difficulté. Résultat: une véritable incertitude rend désormais aléatoires les voyages de nombreuses personnes malentendantes. « A ma connaissance, il n’y a jamais eu de cas similaires à l’aéroport de Genève », rassure son porte-parole Bertrand Stämpfli. Et d’ajouter: « il est vrai que l’embarquement de personnes ayant un handicap ou une déficience sensorielle est toujours une question délicate. Il n’est pas facile de trancher entre le politiquement correct qui veut que tout le monde puisse voyager, et le fait que dans un avion, on peut être amené à pratiquer des procédures d’urgence ! » Spécificités En Europe, et en Suisse qui s’est alignée sur la législation européenne, l’embarquement des personnes handicapées est régi par le règlement CE n° 1107/2006 qui organise les droits des passagers aériens. Petit problème: les personnes malentendantes, ou même malvoyantes ne sont pas citées en tant que telles, et entrent dans le régime général des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les spécificités de leur handicap n’étant pas explicitement prises en compte par la loi. Reste néanmoins une bonne nouvelle: « un transporteur aérien ou un organisateur de voyages, peut-on lire sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, une réservation, ni le transport pour un vol assuré par un transporteur suisse ou communautaire au départ d'un aéroport de la Suisse ou de l’UE ». « C’est clair, confirme Mireille Fleury, porte-parole de l’OFAC. On ne peut pas refuser l’accès à un avion à un handicapé. La seule raison de refus qui peut être avancée est la sécurité ». Une sécurité qui relève en premier lieu des compagnies aériennes, chacune exerçant sa libre appréciation en la matière. Ainsi, si Air Méditerranée a jugé qu’un groupe d’une vingtaine de malentendants accompagnés d’une seule personne entendante ne réunissait pas les critères minimaux en termes de sécurité, Air France semble avoir une attitude nettement plus souple: « chez nous, qu’ils soient un ou vingt ne change pas grand-chose et notre compagnie ne refusera pas l’embarquement à un groupe de 20 malentendants, précise Anna Lisa Repetto, responsable des relations publiques chez Air France Suisse. Nous conseillons simplement à nos clients qui souffrent d’un handicap de s’annoncer à l’avance, car ils seront mieux accompagnés durant leur voyage. » Preuve de son engagement, la compagnie française a d’ailleurs mis en place depuis plusieurs années un programme spécial intitulé « Saphir », destiné à faciliter les voyages des personnes handicapées ou à mobilité réduite (renseignements par email à l’adresse mail.saphir.fr@airfrance.fr ). Chez British Airways, on semble tomber des nues: « il n’y a vraiment aucune raison qu’il y ait un souci pour nous en ce qui concerne les malentendants, se borne-t-on à préciser auprès de la représentation genevoise de la compagnie. Mais s’ils le souhaitent, ils peuvent évidemment s’annoncer à l’avance ». Même son de cloche du côté de chez easyJet, première compagnie en nombre de passagers transportés à l’aéroport de Genève-Cointrin : « easyJet n’a jamais refusé de passager à cause de ce handicap, et chez nous, il n’y a aucune obligation à s’annoncer, que les malentendants soient seuls ou en groupe, explique Peter Voets, responsable marketing chez easyJet Switzerland. D’ailleurs ces personnes n’ont pas besoin d’un accompagnant lors du voyage. Nous transportons chaque année des milliers de personnes sourdes/malentendantes qui, par choix personnel, ne nous informent pas. Ces personnes sont mobiles et répondent aux critères de sécurité. Ces personnes sont considérées comme personnes capables de prendre soin d’elles-mêmes, même si elles demeurent libres de demander une assistance. Et si elles le font, elles auront droit à l’embarquement prioritaire et les procédures d’urgence lui seront notifiées spécifiquement par l’équipage. » Instance de médiation La compagnie Swiss en revanche, se montre un peu plus circonspecte: « c’est vrai que l’embarquement d’un groupe peut poser un problème si nous n’en avons pas été informés au préalable, admet Jean-Claude Donzel son porte-parole. L’unique souci qui peut se poser est en cas d’évacuation de l’avion. C’est pour cela que l’on peut, dans certains cas, opposer des restrictions à l’embarquement en fonction du nombre de personnes handicapées et du nombre de leur accompagnants ». Et de conseiller: « s’il y a un groupe de malentendants qui souhaite voyager, il faut téléphoner à la centrale de réservation de Swiss pour s’annoncer, en précisant les nombres de voyageurs valides et accompagnés. On fera un calcul pour savoir si le ratio est suffisant, et on autorisera ou non l’embarquement ». « Si quelqu’un considère qu’il n’a pas été traité correctement par une compagnie, il peut nous en référer et nous étudierons le cas en tant qu’instance de médiation, conclut Mireille Fleury, de l’Office fédéral de l’aviation civile. Soit le passager à tort, soit il est dans son droit et peut revendiquer un réacheminement, voire même un remboursement. Dans tous les cas bien sûr, il est préférable de se renseigner auprès de la compagnie avant d’acquérir son titre de transport ». ChA SUIVANT PRECEDENT

- L'OMS célèbre la Journée mondiale de l'audition ce 3 mars | FoRom Ecoute

Retour au Magazine L'OMS célèbre la Journée mondiale de l'audition ce 3 mars 1 mars 2017 Publié le : La Journée mondiale de l’audition de l'OMS est célébrée ce 03 mars. L'occasion de rappeler que la déficience auditive est l'un des troubles qui affecte une grande part de la population de la planète et a un grand impact sur la vie et la santé des gens. Mais la perte d’audition figure également parmi les troubles qui peuvent être traités et évités de manière plus efficace et rentable. Plusieurs études en Europe ont montré qu'entre 10 et 12% de tous les adultes déclarent eux-mêmes souffrir d’une déficience auditive. Cela signifie que plus de 52 millions de personnes en Europe déclarent elles-mêmes avoir une déficience auditive. À l'échelle mondiale, l'OMS a trouvé que la déficience auditive non constatée, en utilisant ses chiffres sur la prévalence de la perte d’audition mesurée, représente un coût élevé pour l'économie mondiale, soit 750 milliards de dollars par an. Dans la seule Europe, le coût sociétal de la déficience auditive non prise en charge est estimé à 178 milliards d'euros par an. Principales économies « Il y a un dicton qui dit : « Ce qui n’est pas utilisé est gagné ». Mais dans le cas de la déficience auditive, de petits investissements dans la prévention et le traitement de la déficience auditive entraînent des économies importantes. Nous devons prendre des mesures contre la déficience auditive non prise en charge. C'est un investissement judicieux. », déclare le secrétaire général de l'EHIMA, l'Association européenne des fabricants d'aides auditives, Søren Hougaard. «Tout d'abord, il est important de prévenir la déficience auditive. Se protéger en particulier contre le bruit fort et les sons élevés est important. Sur le lieu de travail mais aussi de plus en plus lors de nos loisirs. Mais beaucoup de gens peuvent également suivre un traitement contre leur déficience auditive et ainsi augmenter leur qualité de vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent avec une déficience auditive non prise en charge », explique le président de l'AEA (European Association of Hearing Aid Professionals ), Mark Laureyns. Parmi les principaux coûts du non traitement de la déficience auditive sont l'augmentation des coûts des soins de santé. Il est documenté que la déficience auditive est associée à la dépression, le déclin cognitif et la démence. Un autre coût social important de la perte auditive non prise en charge est l'augmentation du chômage, la retraite anticipée et la baisse des recettes fiscales et d'autres coûts sociaux en raison du retrait, des difficultés de communication et de l'isolement social. En effet, la déficience non prise en charge entraîne un besoin en soutien et des coûts supplémentaires pour l'éducation. Avantages du traitement «La société bénéficiera à grande échelle de l'augmentation du traitement de la déficience auditive. La société bénéficiera énormément de la réduction des coûts pour les soins de santé, des prestations de chômage et des pensions ainsi que les autres coûts sociaux, tout en augmentant les recettes fiscales. Les coûts sociétaux du traitement de la déficience auditive sont extrêmement faibles par rapport au coût de la déficience auditive non prise en charge», explique Lidia Best, vice-présidente de l'EFHOH, la Fédération européenne des malentendants. (Source: www.hear-it.org ) SUIVANT PRECEDENT

- S'appareiller soigne la dépression des personnes âgées | FoRom Ecoute

Retour au Magazine S'appareiller soigne la dépression des personnes âgées 7 mai 2017 Publié le : Les personnes qui souffrent de déficience auditive connaissent une amélioration significative de leurs symptômes dépressifs à l’aide d’un traitement avec des appareils auditifs ou des implants cochléaires. Un encouragement supplémentaire pour les personnes âgées à s'équiper d'appareils auditifs. C'est désormais bien connu: la déficience auditive est fréquente chez les personnes âgées et est fortement associée à une santé physique et mentale plus fragile, en particulier chez les personnes de moins de 70 ans qui présentent un risque augmenté de dépression suite à la déficience auditive. Ainsi, une étude basée sur les données de l'Enquête nationale sur l'évaluation de la santé et de l'alimentation des États-Unis a révélé que la déficience auditive est associée à la dépression, en particulier chez les femmes et les personnes de moins de 70 ans. Pour analyser l'association entre le traitement avec une déficience auditive ou un implant cochléaire avec les symptômes dépressifs chez les personnes âgées, des chercheurs de l'Université Johns Hopkins, de l'Université de l'Oklahoma College of Medicine et de l'Université Drexel aux États-Unis, ont étudié les symptômes dépressifs de 113 participants âgés de 50 ans ou plus. Une meilleure audition aide Une fois les participants équipés soit d’un appareil auditif soit d'un implant cochléaire, leurs symptômes dépressifs ont été mesurés à l'aide de l'Échelle de dépression gériatrique (GDS). Après six mois d’utilisation d’appareil auditif ou d’implants cochléaires, le score GDS a diminué de 28% pour les utilisateurs d'appareils auditifs et de 31% pour les utilisateurs d'implants cochléaires. Condition améliorée L'étude confirme ainsi que les personnes âgées atteintes de troubles auditifs et qui souffrent de symptômes dépressifs peuvent connaître une amélioration significative de leur état lors de l'utilisation d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires. SUIVANT PRECEDENT

- Une Journée à thème 2016 particulièrement réussie | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Une Journée à thème 2016 particulièrement réussie 14 juillet 2016 Publié le : Le 11 juin dernier, s’est déroulée la Journée à thème organisée chaque année par forom écoute. La question abordée pour cette 16e édition avait de quoi interpeler plus d’un : « Malentendants dans un monde d’entendants, quelles stratégies ? ». Pour y répondre, un psychiatre, une écrivain, deux spécialistes de la réinsertion professionnelle et un fondateur d’entreprise, lui-même malentendant, ont été invités. Retour sur une journée passionnante. Un nouveau décor, pour une 16ème Journée à thème qui a incontestablement été une grande réussite. C’est en effet dans le magnifique amphithéâtre du Musée Olympique de Lausanne, à deux pas du lac Léman, que s’est tenue le 11 juin dernier, la traditionnelle Journée à thème de forom écoute. Une journée qui vu arriver pas moins de 130 participants - des habitués, mais aussi un nombre appréciable de nouvelles personnes -, pour écouter les orateurs, réunis autour d’une thématique cruciale : « malentendants dans un monde d’entendants, quelles stratégies ?». Un chef d’entreprise malentendant et fondateur d’une start-up promise à un bel avenir, un médecin psychiatre spécialisé dans les questions de surdité, deux expertes en insertion professionnelle pour les personnes souffrant dans leur santé, et enfin une écrivain, venue de Paris pour l’occasion et elle-même sourde d’une oreille : tel est le panel d’invités qui, tout au long de la journée, ont pris la parole pour exposer au public, chacun de son point de vue, leur expérience de cette problématique si importante pour tout malentendant. Comme de tradition, la journée a commencé avec l’allocution de bienvenue prononcée par Laurent Huguenin, le nouveau président de la fondation romande des malentendants. Une allocution centrée, au-delà de l’indéniable réalité du handicap, sur la question de la perception de celui-ci, véritable fil conducteur de la journée, tant il est vrai que c’est bel et bien celle-ci qui conditionne les futures capacités d’adaptation du malentendant. « Egalité des opportunités » Et le premier orateur de la journée illustre à souhait l’importance de cette perception. Olivier Jeannel est en effet un malentendant au parcours atypique. Né aux Etats-Unis où il a grandi jusqu’à l’âge adulte, ce jeune chef d’entreprise, parfaitement bilingue, est en effet imprégné de la culture américaine. Celle qui, fondée sur le très anglo-saxon concept « d’égalité des opportunités », conduit la société à agir pour permettre à tout un chacun, y compris ceux qui souffrent d’un handicap, de pouvoir accéder à l’ensemble des prestations et possibilités. Une démarche qu’Olivier Jeannel, après son arrivée en France pour y étudier, entend désormais adapter au marché français et européen, en lançant « Roger Voice », une très prometteuse application de reconnaissance vocale pour smartphones, destinée à permettre aux sourds et malentendants de téléphoner. Et de conclure, fort de sa double expérience de malentendant et d’entrepreneur : « C’est en réalité la perception du handicap qui est handicapante ! » L’intervention qui a suivi fut fondamentalement différente, moins marquée par l’esprit entrepreneurial et plus teintée… de sensibilité thérapeutique. Et pour cause, le docteur Pierre Cole est médecin psychiatre aux Hôpitaux Universitaire de Genève. Malgré son relatif jeune âge, il a déjà derrière lui de longues années de travail et d’intérêt pour la problématique des troubles auditifs. Et ses propos, tenus sur le ton d’une agréable causerie, ont eu le grand mérite de replacer la malentendance au sein d’une problématique plus globale, celle de l’attitude de tout humain face à la maladie, et au fond, face aux difficultés de l’existence. Son point de vue, un brin iconoclaste et dont il admet volontiers qu’il peut être biaisé ? « La malentendance cristallise une problématique qui est autre ». Et d’expliquer les différentes phases, non linéaires mais intriquées, par lesquelles les humains passent pour s’approprier leur trouble, tout en déclinant les multiples ressources qu’un malentendant peut développer et exploiter pour avancer. La troisième et dernière intervention de la matinée illustra à souhait la convergence des propos tenus par les précédents intervenants, à la confluence de la psychologie et du monde de l’entreprise. Cathy-Jill Barraud est en effet directrice de la fondation IPT Vaud (Intégration pour tous) et Katia Hoszowski, psychologue et conseillère en insertion professionnelle. A elles deux, elles totalisent une longue expérience en matière d’insertion professionnelle des personnes souffrant d’un handicap. Leur fondation, en interaction avec les offices cantonaux de placement et les entreprises, obtient d’ailleurs d’excellents résultats en la matière. Et c’est cette précieuse expérience, agrémentée de nombreux exemples et anecdotes, qu’elles sont ainsi venues exposer à un public très intéressé par leur démarche, particulièrement les jeunes malentendants, bien évidemment concernés au premier chef. Mon oreille, mon amour Après un copieux repas dans le magnifique restaurant du Musée Olympique, l’après-midi fut dans un premier temps consacrée à l’interview d’Elisabeth Barillé, écrivain et auteure d’un très émouvant témoignage joliment intitulé « L’oreille d’or ». Et là encore, le fil rouge de la notion de « perception du handicap » fut largement retrouvé, l’auteure expliquant, avec sa sensibilité exacerbée, comment de son « oreille morte » et de la souffrance afférente – elle est en effet depuis son enfance, totalement sourde d’une oreille -, elle a pu faire, au fil des années et du temps, un véritable objet d’amour, indissociable de sa vie, de ses réussites, et plus important encore, de sa vocation d’écrivain. Comme à l’accoutumée, la Journée s’est terminée par les nombreuses questions adressées aux orateurs par un public, interpelé par certains des propos tenus, avide d’en savoir plus sur les questions abordées, et parfois même, simplement soucieux d’apporter et de partager, en toute simplicité, son propre témoignage. SUIVANT PRECEDENT

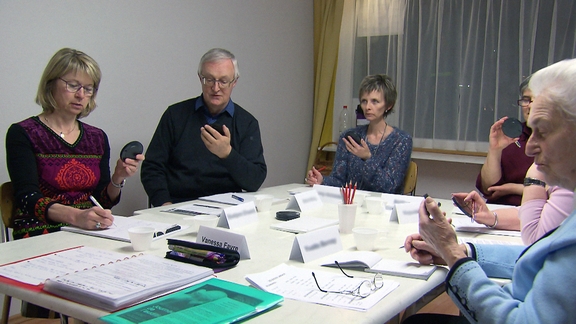

- Jura bernois: La lecture labiale, ou l’art de voir pour entendre | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Jura bernois: La lecture labiale, ou l’art de voir pour entendre 15 septembre 2010 Publié le : Incontournable pour de nombreux malentendants, la lecture labiale est un art difficile qui ne s’acquiert qu’au prix de nombreux efforts. Cap sur Tramelan, où le 14 juin dernier, a débuté une semaine intensive d’apprentissage. L’ambiance est studieuse, mais très bon enfant. Autour de l’enseignante, les sept élèves sont très appliqués. C’est que les exercices, pas toujours faciles, demandent un véritable effort de concentration : phrases à trous, expressions de la langue française à reconnaître, mots casés à remplir… Tout, a priori, laisse à penser qu’il s’agit d’une classe ordinaire, occupée à vaquer à ses occupations d’apprentissage... Et pourtant. Nous sommes à Tramelan, dans le Jura bernois, dans les magnifiques locaux du Centre Interrégional de perfectionnement, le CIP. Et les « élèves », malentendants, ont tous allègrement dépassé la cinquantaine. Leur objectif commun ? Maîtriser l’art subtil de la lecture labiale au cours d’une semaine de formation intensive organisée par forom écoute. Ambiance décontractée Depuis le début de la matinée, et jusqu’à la fin de l’après-midi, les exercices se succèdent à une cadence soutenue. Dans une ambiance très décontractée, ils perfectionnent leur écoute, s’échinent à deviner les mots articulés avec une infinie patience par l’enseignante, Marie-Thé Sangsue-Fleury, qui déploie parfois des trésors d’imagination pour leur faire deviner les mots qu’elle formule… en silence. Et régulièrement, les visages s’illuminent dans un grand sourire, lorsque la solution vient à l’esprit. C’est que l’exercice est bien plus difficile qu’il n’y paraît. « Dans la langue française, on arrive à lire sur les lèvres environ 30 à 40% de ce qui est dit, explique Marie-Thé Sangsue-Fleury. Tout le reste, n’est que de la suppléance mentale et je dois en permanence m’assurer que tout le monde a bien compris». En clair, la personne malentendante doit développer un effort maximal pour comprendre ce qui est proféré, en ayant non seulement recours à la lecture sur les lèvres, mais surtout en s’aidant du contexte, des mimiques du visage ou de la gestuelle de son interlocuteur. Résultat : la lecture labiale fait autant appel à la vision qu’au… cerveau. Suppléance mentale Ainsi, de nombreux mots ou expressions de la langue française se traduisent par la même signature verbale et sont à l’origine de bien des malentendus : l’expression « eau de roche » peut aisément être confondue avec « horloge », le mot « rage » avec « page » etc. Difficile dans ce cas d’intégrer ce qui a été dit sans avoir recours à une savante gymnastique mentale qui, selon le contexte, permet de corriger le tir. « Il est très difficile de distinguer les mots ou expressions qui induisent des formes des lèvres similaires, constate Limuoara, une élève malentendante. La suppléance mentale joue vraiment un rôle très important ! » Problème : cette démarche demande une concentration intense, dont le corollaire inévitable est la fatigue importante qui s’installe rapidement parmi les apprenants. « C’est vrai, admet Gabrielle, une participante. Tout cela demande une concentration sur une longue durée, c’est probablement le plus difficile ». « La variété des exercices que nous faisons permet de lutter contre la fatigue, nuance Claude, le seul «monsieur » de la volée. Heureusement, l’enseignement est très ludique, c’est vraiment important ». Fatigue Tout au long de la journée, les exercices se succèdent ainsi, savamment dosés selon le degré de difficulté. « Il faut évidemment tenir compte de la fatigue, explique Marie-Thé, qui enseigne la lecture labiale depuis 1999. Par exemple, je préfère faire les exercices d’écoute en début de journée quand les élèves sont encore frais et que leurs capacités de concentration sont maximales ». Et d’ajouter avec satisfaction : « L’apprentissage est long et difficile, même si cela dépend beaucoup des aptitudes initiales de chacun. Certains font vraiment d’énormes progrès, surtout si l’on considère leur niveau au départ ! Ces progrès font de l’acte d’enseigner un véritable plaisir, d’autant que les apprenants sont très motivés. Ils ont vraiment beaucoup de mérite… Ma plus grande satisfaction, c’est surtout de les voir s’affirmer comme personnes malentendantes.» « Pour moi, c’est comme des vacances, affirme Gabrielle. Être avec avec des gens qui ont le même handicap nous met beaucoup plus à l’aise. On n’entend peut-être pas, mais on s’entend très bien et on travaille avec beaucoup de sérieux ! » Roue de secours Un sérieux qui parfois n’exclut pas le découragement, tant l’apprentissage est ardu et exigeant. « Nous avons des moments de doute, admet ainsi Claude. Mais maîtriser la lecture labiale est une nécessité vitale pour nous intégrer, pour comprendre les autres. J’ai bien souvent l’impression que mes progrès sont très lents. Mais dans la vie réelle, on s’aperçoit quand même qu’on avance et que ces cours nous sont très bénéfiques. Alors on s’y accroche comme à une roue de secours ! » Charaf Abdessemed [zone]Un métier exigeant Enseignante de lecture labiale depuis 1999, Marie-Thé Sangsue-Fleury a dans une autre vie, travaillé dix-sept années dans le secteur bancaire. Son intérêt pour la surdité et la malentendance remonte pourtant à sa jeunesse, lorsqu’elle décida d’apprendre la langue des signes pour communiquer avec deux fillettes de son village, nées sourdes. Devenue adulte, en parallèle de son activité professionnelle, elle suit une formation de deux ans et demie pour devenir enseignante en lecture labiale. Après la naissance de ses deux filles, elle s’arrête de travailler pour s’occuper de leur éducation, puis décide ensuite de se consacrer complètement à l’enseignement de la lecture labiale. « J’avais fait le tour de mon précédent métier dans la banque, se souvient-elle. J’avais envie d’aller vers autre chose ». « Aujourd’hui, j’ai vraiment un très grand plaisir à faire ce que je fais, même si c’est un métier très fatigant ! », conclut-elle dans un grand sourire.[/zone] SUIVANT PRECEDENT

- «Malentendance, comment vivre avec?» à voir ce samedi à 10h20 sur RTS1 | FoRom Ecoute

Retour au Magazine «Malentendance, comment vivre avec?» à voir ce samedi à 10h20 sur RTS1 23 mars 2017 Publié le : Le reportage de l’émission Signes de la RTS intitulé «Malentendance, comment vivre avec ? » sera diffusé ce samedi 25 mars sur RTS UN aux environs de 10h20. L’émission sera disponible quelques heures après la diffusion sur le Play RTS en cliquant sur le lien : www.signes.ch Cela fait plus de 20 ans que Dominique Haenni, ancien maire de Carouge, perd graduellement l’audition. Il n’est pas le seul, environ 10% de la population en Suisse est malentendante au point d’avoir beaucoup de mal à comprendre son entourage. Il s’agit d’un handicap invisible, apparemment très proche de la surdité, mais en réalité très différent. Il est le plus souvent mal vécu, refoulé et il conduit à l’isolement. Dominique, lui, a décidé d’en parler. Il est convaincu qu’il faut sortir du déni, assumer ce handicap pour parvenir tant bien que mal à le surmonter. C’est aussi le cas d’Aurélie qui, au bout de 15 ans de souffrance, vient de prendre conscience que ce qui a bousillé sa vie comme elle le dit, c’est justement le handicap de la malentendance. Elle s’est mise en quête de solutions, notamment la lecture labiale. Dans toute la Suisse romande, il existe une formation qui enseigne la technique de la lecture sur les lèvres. Une technique qui permet de pallier partiellement la déficience de l’ouïe mais qui exige énormément de concentration. Pour «Signes», David Raboud, sourd profond s’exprimant en langue des signes, part à la rencontre de ces malentendants qui tentent, au prix d’efforts considérables, de s’accrocher au monde des entendants. «Signes» est l’émission en langue des signes de la RTS. Destinée aux sourds, aux malentendants et à toute personne curieuse de leur réalité, l’émission propose chaque mois un reportage de 30 minutes sur tous les domaines qui touchent le monde de la surdité, dans un esprit de promotion de l’intégration sociale. Les sourds s'y expriment en langue des signes française (LSF) et sont doublés en français; les interviews des entendants sont interprétées en LSF. SUIVANT PRECEDENT

- L’engagement de l’Union centrale suisse pour le bien des Aveugles | FoRom Ecoute

Retour au Magazine L’engagement de l’Union centrale suisse pour le bien des Aveugles 15 juin 2018 Publié le : Dans le cadre de la Journée internationale de la surdicécité, l’UCBA organise un événement le 27 juin 2018 à Lausanne. Eclairage sur son soutien pour les personnes aveugles, sourdaveugles, malentendantes-malvoyantes et leurs proches. Si l’Union centrale suisse pour le bien des Aveugles, UCBA propose des consultations pour personnes sourdaveugles représentant une part de son travail sans lien avec ses activités d’organisation faîtière, elle s’engage de manière conséquente en faveur des personnes sourdaveugles, malentendantes-malvoyantes et leur entourage. « En effet, une atteinte cumulée de la vue et de l’ouïe n’est pas une situation anodine. Il y a de nombreuses conséquences et difficultés dans la vie quotidienne, mais aussi des solutions et des aides qui peuvent nettement améliorer la qualité de vie », explique Muriel Blommaert, responsable des consultations pour personnes sourdaveugles et membre de la direction de l’UCBA. Actions en chiffres En 2017, l’UCBA a, à son actif, plus de douze mille heures de conseil social et plus de cinq mille heures de réadaptation concernant les consultations pour personnes sourdaveugles dans toute la Suisse. « Nous avons également organisé 134 cours ou activités pour les personnes concernées, ainsi que deux week-ends et trois séjours de vacances, et 34 cours pour nos bénévoles et assistants en communication », poursuit la responsable. [caption id="attachment_5002" align="alignnone" width="640"] 1. L’équipe suisse romande de l’UCBA.[/caption] Pas moins de 285 bénévoles ont effectué presque vingt-deux mille heures d’accompagnement et les assistants en communication plus de trois mille quatre cent heures. Un bilan optimiste et oh combien utile pour que les personnes atteintes de surdicécité puissent mener une vie aussi autonome que possible et participer à la société. Journée internationale de la surdicécité Pour briser la glace face à l’isolement social des personnes concernées, l’UCBA organise, en primeur, un événement à Lausanne, dans le cadre de la Journée internationale de la surdicécité. Le même événement aura également lieu à St-Gall. Communication, orientation, déplacements, intégration, informations, autant de situations difficilement praticables sans aide. C’est donc l’occasion d’aborder le sujet à travers des discussions et de la danse, afin de sensibiliser le public. L’animateur Jean-Marc Richard parrainera cette journée qui se déroulera à la Place St-François. A cette occasion, une nouvelle page internet sera active dès ce jour-là ; www.surdicecite.ch donnera toutes les informations utiles sur ce handicap, sur les différentes méthodes de communication utilisées par les personnes concernées, ainsi que sur les prestations disponibles. Quant au site www.sensus60plus.ch qui existe depuis quatre ans, il s’adresse spécifiquement aux personnes qui développent des atteintes sensorielles avec l’âge et à leur entourage familial ou professionnel en donnant de nombreux conseils pratiques pour améliorer le quotidien. Il est en effet assez fréquent que le vieillissement entraîne une baisse conjointe de la vue et de l’ouïe. Des prestations intéressantes L’UCBA fondée en 1903 est l’organisation faîtière pour le handicap visuel en Suisse et a commencé dès 1924 à fournir des prestations spécifiques à des personnes sourdaveugles. Depuis, celles-ci se sont développées. [caption id="attachment_5003" align="alignnone" width="640"] 3. Activité de cuisine en groupe, destinée aux personnes atteintes de surdicécité[/caption] Par ailleurs, elle compte une soixantaine de collaborateurs répartis sur sept sites en Suisse, dont le siège principal est implanté à Saint-Gall. Vingt-sept d’entre eux travaillent pour les consultations pour personnes sourdaveugles. « Nous recevons des subventions de l’OFAS pour les prestations aux personnes atteintes de surdicécité et pour certaines prestations liées à du matériel d’information. Ceci représente environ un tiers des ressources annuelles de l’UCBA », poursuit Muriel Blommaert. La moitié du budget est financé par des dons et des legs et le reste par la vente de prestations tels que moyens auxiliaires spécialisés ou cours dédiés aux professionnels actifs dans ce domaine. En outre, elle dispose d’un service spécialisé en basse vision basé à Lenzburg, qui développe également des tests de vision utilisés par les opticiens ou les spécialistes en basse vision. L’UCBA coordonne différentes recherches en lien avec le handicap visuel en mettant en lien des universités, des spécialistes du handicap visuel et des personnes concernées. Rendez-vous donc le 27 juin pour vivre la Journée internationale de la surdicécité sous le signe de la culture, de la convivialité et des échanges tout public. [border-around color="blue"] Journée internationale de la surdicécité Mercredi 27 juin 2018, Place St-François, Lausanne 10h -15h Performances orchestrées par les danseurs de la compagnie Linga sur le thème de la surdicécité 11h30 – 13h30 Discussions, expérience de la surdicécité, stand d’information Ouvert à tout public www.ucba.ch et Facebook [/border-around] [border-around color="blue"] Nouveautés en ligne le 27 juin : www.surdicecite.ch pour en savoir plus sur la surdicécité, les différentes méthodes de communication utilisées par les personnes concernées, ainsi que sur les prestations disponibles. A découvrir ou redécouvrir : études réalisées ces dernières années : https://www.ucba.ch/fr/pour-les-professionnels/recherche/serie-detudes-de-lucba/ [/border-around] Copyright UCBA 1. L’équipe suisse romande de l’UCBA. De gauche à droite derrière : Benjamin Bellardant, assistant social et animateur / Nicolas Baertschi, spécialiste en réadaptation / Philippe Staempfli, animateur De gauche à droite devant : Muriel Blommaert, responsable des consultations pour personnes sourdaveugles, Fabienne Oechsner, assistante sociale Manquent sur la photo : Francine Dupasquier, assistante sociale en congé maternité et Regina Schmid, secrétaire 2. (Bannière) Visite de la RTS pour en savoir plus sur les sous-titres, l’audiodescription et les informations en Langue des Signes 3. Activité de cuisine en groupe, destinée aux personnes atteintes de surdicécité SUIVANT PRECEDENT

- Écrivain, businesswoman et malentendante | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Écrivain, businesswoman et malentendante 13 janvier 2020 Publié le : Le livre de « Dans la tête d’une entrepreneure » évoque les débuts en affaires de Kim Auclair, malentendante, à travers lequel elle sensibilise les gens à la malaudition et leur donne des pistes pour réussir en affaires ! La québécoise Kim Auclair vit avec une surdité profonde à l’oreille droite depuis toute jeune. Quant à l’oreille gauche, elle n’entend plus. Son livre « Dans la tête d’une entrepreneure » lui a permis d’exorciser ses difficultés et de motiver les troupes. « Ecrire ce livre est une manière d’accepter le fait que j’aie besoin d’aides à l’audition et de pouvoir prendre enfin confiance en moi ». Elle y raconte notamment de quelle façon elle a enduré les entretiens d’embauche, mais également son ambition dans le monde des affaires. A la tête de plusieurs sociétés, avec un parcours en tant que présidente du conseil d’administration de la coopérative de solidarité MacQuébec, animatrice radio, ambassadrice d’Academos, pour la sensibilisation des jeunes québécois à la culture entrepreneuriale et blogueuse, la businesswoman excelle sur tous les fronts. Elle est par ailleurs mandatée par l'Association des personnes avec une déficience de l'audition (APDA) en 2017 pour lancer le site « ousortirsanslimites.com », qui répertorie les lieux accessibles aux personnes malentendantes. Elle lance également l’application mobile « Ma surdité », laquelle offre la possibilité aux personnes malentendantes de mieux expliquer leur malaudition. A découvrir sans modération. « Dans la tête d’une entrepreneure », mes débuts en affaires, édition Propulse disponible en ligne sur : https://kimauclair.ca/ Application mobile : https://masurdite.com/ Copyright : Kim Auclair SUIVANT PRECEDENT

- Pas de statistiques officielles sur la malentendance en Suisse | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Pas de statistiques officielles sur la malentendance en Suisse 4 novembre 2019 Publié le : Alors que l’Organisation Mondiale de la Santé est à même d’avancer des chiffres sur les conséquences sociales et économiques de la déficience auditive à travers le monde, la Suisse reste muette. Si l’Organisation Mondiale de la Santé annonce des chiffres sur la non prise en charge de la déficience auditive dans le monde, l’Office fédéral de la santé publique, OFSP, en est incapable. En réponse à notre demande, voici ce qu’il répond : « nous n’avons pas de données concernant les problèmes d’audition. Peut-être l’Office fédéral de la statistique pourra-il vous aider, ou alors une association faîtière ou une société médicale ». La centrale des Statistiques indique quant à elle : « nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre demande sans lien avec notre domaine de compétence, respectivement la statistique suisse. Nous publions des chiffres concernant l’absence des salariés au travail. L’office fédéral de la santé publique publie des chiffres concernant la perte de productivité de quelques maladies, par exemple l’alcoolisme. Peut-être l’OFSP peut vous renseigner sur la provenance de ces chiffres »… Retour à la case départ. Pour la porte-parole de la Fédération Suisse des Sourds SGB-FSS, Sandrine Burger : « cela nous serait fort utile pour notre combat politique, mais nous ne les possédons pas. C'est le gros problème de la Confédération, qui possède des statistiques sur le handicap en général, mais pas de détails sur les différents handicaps ! ». « Il existe en effet une lacune à ce sujet. En cause, un manque d’intérêt au niveau politique, car des sujets plus importants prennent le devant des préoccupations, et une banalisation de ce handicap de la part de la société », précise le président du groupement vaudois des ORL, le docteur Arido Agrifoglio. Et d’ajouter : « Il reste encore une part de mysticisme autour de la malentendance et vis-à-vis de l'appareillage. Il ne devrait plus exister des cas de personnes se sentant à l’écart au fond d’une salle ou lors d'une réunion. Je précise tout de même que de nombreuses personnes atteintes de perte d’audition tardent parfois avant de réagir et de venir nous consulter. La perte des aigus est progressive et sournoise, car les graves se maintiennent ; du coup les gens se persuadent qu’ils entendent bien et refusent d'admettre ce handicap. Seuls 20 % de ces personnes se déclarent malentendantes ». Selon une étude d’« EuroTrack » et suite à un sondage dans divers pays d’Europe et en Suisse, 7,7 % de la population tous âges confondus présentent une déficience auditive de plus de 40 dB. 20 % des 65-74 ans souffrent d’une surdité auto-déclarée, 35 % des plus de 75 ans et 80 % des plus de 80 ans. L’étude précise que 50 % portent un appareil auditif. « La défiance envers l'appareillage reste importante. Il est nécessaire d'informer plus, d'appareiller plus rapidement en encourageant les personnes malentendantes, car un système auditif n'est pas simple à porter au début. Il faut compter jusqu'à trois mois pour que la personne s'y habitue », poursuit le docteur Arido Agrifoglio. Reste le problème des coûts qu’on connaît bien. « Les appareils coûtent particulièrement chers en Suisse par rapport aux pays voisins, à qualité égale. Ils sont partiellement remboursés. Ceci peut être un frein à leur acquisition. Hormis relever ce problème, de le faire reconnaître par des communications explicites et soutenues, il est bien difficile de modifier les choses dans la situation actuelle des coûts de la santé. Peut-être les associations de malentendants pourraient faire plus de bruit… », poursuit-il. Bien maigres résultats pour une Suisse, dont les conditions de base de l’intégration stipule : « l'intégration est liée aux droits fondamentaux. Elle suppose l'égalité des chances. Il s'agit de permettre à chacun d'avoir part aux ressources de la collectivité, de participer à la vie de la société et de développer ses propres potentialités, d'où l'importance des conditions structurelles de l'intégration, comme l'accès à l'éducation, à la formation de base et continue, au marché du travail, notamment », conclut-il. Du côté de l’OMS (Sources Audition Conseil) L’Organisation Mondiale de la Santé vient d’annoncer, elle, que la déficience auditive non prise en charge coûte cher à l’économie mondiale, soit 750 milliards de dollars en 2016, et qu’elle génère l’isolement social et des difficultés de communication à hauteur de 573 milliards de dollars. En France, plus de 2 milliards d’euros et des conséquences sociales d’une déficience auditive importante non compensée, qui représentent à elles seules les deux tiers du coût mondial. La baisse de productivité due au chômage et aux départs en retraite prématurés coûte 105 milliards de dollars. Toujours en France, un tiers des personnes actives et malentendantes souffrent psychologiquement. Les dépenses de santé liées à l’absence de prise en charge reviennent à 67, voire 107 milliards de dollars de coûts. Dans l’Hexagone, plus de 200 millions d’euros pourraient être économisés sur six ans. Les personnes qui entendent mal ont des dépenses de santé plus élevées que les autres. Les élèves malentendants ou sourds peuvent être scolarisés en milieu ordinaire, à l’école, au collège ou au lycée le plus proche de leur domicile, avec des enseignants parlant comme eux la langue des signes française ou la langue parlée complétée (LPC). Un dispositif d’accompagnement est également prévu pour ceux qui ont des difficultés d’apprentissage, mais qui ne pratiquent pas ces langues. Le coût de la déficience auditive non prise en charge est estimé à 20 milliards d’euros. En comparaison, les dépenses d’audioprothèses présentées au remboursement de l’Assurance maladie se sont élevées à près d’un milliard d’euros, en 2015. L’acquisition d’aides auditives a représenté 93 % de cette somme, les frais d’entretien et de réparation les 7 % restants. Seulement 134 millions d’euros ont été pris en charge par le régime obligatoire. SUIVANT PRECEDENT

- « La vie m’a beaucoup appris ! » | FoRom Ecoute

Retour au Magazine « La vie m’a beaucoup appris ! » 15 septembre 2014 Publié le : La vie ne l’a pas ménagée, mais elle s’accroche avec une volonté et un courage qui forcent l’admiration. Malentendante de naissance, Lucie Froidevaux, âgée de 25 ans, vit aujourd’hui à Saint-Prex. Cette employée de commerce, travailleuse et appliquée, a touché de près ce que sont les difficultés d’un malentendant dans le monde du travail. Rencontre avec une résiliente hors du commun. Depuis quand êtes-vous malentendante ? Probablement depuis la naissance. Ma maman attendait des triplés, dont moi. Nous sommes nées prématurées, un des enfants n’a pas survécu. Quant à moi, j’ai eu des hémorragies cérébrales juste après la naissance. Et à quel âge a-t-on découvert vos soucis de malaudition ? Mes parents s’en sont rendus compte quand j’avais trois ans. C’était facile, il suffisait de comparer avec ma sœur jumelle qui ne présentait pas les mêmes symptômes (rires) ! Ensuite, cela a été la tournée des ORL, et après des tests approfondis, le diagnostic est tombé : surdité bilatérale avec 95% de perte ! Avez-vous été appareillée ? Oui dès 3 ans et demi ! Et grâce aux appareils, je suis arrivée à 60% d’écoute environ. Où avez-vous effectué votre scolarité ? En intégration avec des entendants dès le jardin d’enfants. En clair, dans une école normale, mais avec l’aide d’une codeuse LPC durant toute ma scolarité obligatoire, dans le canton de Neuchâtel. Et comment cela s’est-il passé ? Bien en ce qui concerne les résultats scolaires, parce que je travaillais beaucoup et j’avais vraiment envie de réussir. En revanche, avec les camarades, ce n’était pas très évident. Ils ne comprenaient pas trop la différence et il m’arrivait de subir des moqueries. Peut-être en raison de la jalousie qu’ils éprouvaient, parce qu’ils pensaient que les enseignants me consacraient une attention particulière ! Et après la scolarité obligatoire ? En 2004, j’ai commencé un apprentissage d’employée de commerce dans une caisse maladie, que j’ai terminé avec succès 3 ans plus tard. Ensuite, j’ai voulu faire une maturité commerciale pour m’ouvrir de nouvelles portes. Malheureusement, j’ai échoué de peu aux examens, car j’ai été hospitalisée pour des soucis de santé juste avant ! C’était vraiment rageant ! Que décidez-vous de faire ensuite ? J’ai travaillé, tout simplement, et chez un distributeur d’appareils auditifs. En parallèle, j’ai suivi en cours du soir une formation de secrétaire médicale. Une fois ce diplôme obtenu, j’ai postulé au CHUV, à Lausanne. J’ai réussi tous les tests, mais échoué à celui du dictaphone, bien sûr. J’ai été tellement déçue que j’ai laissé tomber cette voie, et j’ai travaillé alors pour une assurance maladie. Et comment cela s’est-il passé ? Mal, j’avais à gérer les factures, mais surtout à répondre au téléphone, et c’était extrêmement stressant. Je n’ai pas été très soutenue par mon employeur, en plus c’était un milieu professionnel entièrement féminin, et pas très facile à vivre. Je me sentais vraiment comme le vilain petit canard… Une dure expérience donc… Oh oui, cela m’a fait très mal, car il n’y avait aucune reconnaissance des efforts que je faisais, alors que je donnais le meilleur de moi-même ! Pour finir, j’ai fait un « burn out » en 2012 et j’ai dû arrêter de travailler. Comment expliquez-vous cet épuisement ? Il y a le stress professionnel et l’absence de reconnaissance bien sûr, mais aussi le fait qu’en tant que malentendante, il faut beaucoup plus travailler pour s’en sortir. On est, à divers point de vue, tout le temps sous pression, alors bien sûr, au bout d’un moment, on craque, malgré le soutien de sa famille ! J’ai été beaucoup trop exigeante avec moi-même ! Et où en êtes-vous aujourd’hui ? Depuis juillet 2013, je suis en mesure de réinsertion par l’AI, au niveau de la Fondation Les Oliviers à Lausanne. Je reprends pied petit à petit dans le monde du travail, et j’ai très envie de recommencer à travailler, mais dans le monde de la surdité, où j’espère voir mes compétences reconnues. Le moins que l’on puisse dire, c’est que votre parcours n’a pas été facile ! Non, pas du tout, et on se pose parfois beaucoup de questions, du genre: « pourquoi moi ? » (rires). Comment vit-on le fait d’avoir une sœur jumelle entendante ? Il y a des avantages, nous sommes très complices et très proches, d’autant qu’elle m’a énormément aidée pour ma scolarité, au point d’apprendre le LPC. Le risque en revanche pour moi, c’était de devenir dépendante d’elle ! (rires) Et maintenant, comment voyez-vous votre avenir ? J’ai beaucoup appris de la vie et sur la vie, et sur moi-même bien sûr… J’ai très envie de travailler, de voyager, d’aller à la rencontre des autres cultures. Et puis un jour, peut-être, une famille… Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Propos recueillis par Charaf Abdessemed SUIVANT PRECEDENT

- Great escape ! | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Great escape ! 13 mars 2018 Publié le : Dix sur dix, c’est le score que Grégoire Droz-dit-Busset attribue à son séjour linguistique et sa fantastique escapade en Angleterre. De retour de son séjour linguistique de six semaines à Manchester, Grégoire Droz-dit-Busset, secrétaire bénévole du Conseil de fondation de forom écoute, répond à chaud à nos questions. Quel était le but de votre voyage ? Je m’y suis avant tout rendu afin d’améliorer mon anglais. En 1ère année Bachelor auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne, la langue anglophone est indispensable, tant pour les cours que la lecture. Baigner durant six semaines dans un pays anglophone m’a permis d’être plus à l’aise avec cette langue et surtout de mieux et plus vite la comprendre. Ayant subi une perte auditive bilatérale sévère (~60%) de cause congénitale, le jeune homme de vingt ans est appareillé et surpris positivement par son séjour. Avez-vous rencontré des difficultés au niveau auditif ? Moins que je ne l’aurais imaginé. C’était la première fois que je me retrouvais dans un univers 100% anglophone ; je pensais que je serais très vite fatigué à cause de la concentration. Au final, la plus grande difficulté que j’ai rencontrée était la compréhension orale de l’anglais, dont je n’avais aucune pratique. Et au niveau social ? Sur le plan humain, j’ai été très étonné par la différence de mentalité entre la Suisse et l’Angleterre. Chez nous, nous sommes très vite stigmatisés et mis à l’écart, là-bas c’est tout le contraire. Quand le bureau académique a appris que j’étais malentendant, sa première question a été : « Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous faciliter la vie ? ». Les anglais font le maximum pour l’intégration des personnes avec handicap ; ils jugent le travail, pas les gens, le contraire des suisses. Par ailleurs, nombreuse était la population qui arborait des tatouages, des piercings ou des coiffures colorées et artistiques très visibles, sans que ça pose problème. Quant à mes relations avec les autres, elles ont été excellentes, je n’ai éprouvé aucune difficulté à m’intégrer et à me faire des copains/copines. Est-il aisé de se déplacer et voyager avec un problème d'audition ? À titre personnel, je n’ai subi aucun obstacle, étant très extraverti et débrouillard. Si j’avais rencontré un problème, j’aurais su le résoudre. Si je dois donner un conseil, c’est de se préparer à l’avance, connaissant plus ou moins les questions auxquelles on doit répondre à l’aéroport et les obligations que l’on doit y accomplir. Des anecdotes plaisantes et déplaisantes ? Que du bonheur ! Des visites à Liverpool et à Londres, lesquelles m’ont laissé des souvenirs fantastiques. Au cas où je referais un séjour linguistique, c’est dans une de ces deux villes que je me rendrais. J’ai par ailleurs visité les stades de Manchester City et Manchester United et la ville est cosmopolite, j’ai donc pu me rassasier de manière très diversifiée. Quels sont les organismes accompagnant un jeune subissant un handicap ? J’ai fait ce séjour linguistique à travers Education First, EF, qui a tout organisé. D’ailleurs, il a été créé dans les années soixante par un jeune suédois dyslexique ayant toujours considéré l'école comme un défi. Il fut surpris par la façon dont il réussit à apprendre l'anglais sans effort en Angleterre. Le mot de la fin ? Si j’ai l’occasion, je m’y installerai sans hésiter. Les britanniques sont vraiment tolérants avec les personnes qui souffrent d’un handicap ou qui ne correspondent pas « à la norme ». Je conseille à tous les jeunes, malentendants, sourds ou normo-entendants qui souhaitent améliorer une langue étrangère, de faire un séjour linguistique. C’est le meilleur moyen de l’appréhender et de s’améliorer, à condition de poursuivre la pratique une fois de retour. Pour ma part, je lis les informations en anglais, regarde des films et séries, dont je connais la trame, et communique avec des personnes anglophones. Egalement responsable bénévole de la commission jeunesse et prévention Comm’s Jeun’s, Grégoire aime aussi la nouvelle technologie, la photographie et sans parti pris analyse la politique suisse, française, américaine, russe et chinoise et lorsque le sujet l’intéresse vraiment comme NO-BILLAG, il s’engage sans limite. Good luck for your future, dear Greg ! SUIVANT PRECEDENT

- Formation professionnelle | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Formation professionnelle 19 octobre 2017 Publié le : Etre jeune malentendant et suivre un apprentissage jusqu’à l’obtention du CFC, est méritoire ; Bastien Marquis en témoigne. En janvier dernier, Bastien Marquis, jeune malentendant de 24 ans originaire de Delémont, racontait son escapade en solitaire à San Fransisco dans nos pages du magazine en ligne. Durant son apprentissage de gestionnaire en intendance, Bastien avait pu prendre six semaines de congé pour réaliser un de ses rêves. Développer son autonomie, apprendre à se connaître et découvrir jusqu’où il pourrait aller avec son handicap et se prouver qu’il ne l’empêchait pas de faire ce qu’il voulait. Une expérience riche, agrémentée d’un séjour linguistique dans une école de langues et du certificat EF Cambridge English Level Test (EFCELT) en poche, même avec quelques difficultés de compréhension dues de la malentendance. Pari gagné ! Aujourd’hui, le jeune homme a terminé son apprentissage et reçu son CFC de gestionnaire en intendance, qui consiste à des activités d'entretien et de gestion dans un ménage collectif comme les homes, les institutions, les établissements hospitaliers ou hôteliers, les crèches ou encore les exploitations agrotouristiques. Le gestionnaire en intendance doit pouvoir planifier, exécuter et superviser diverses tâches qui lui incombent comme l’entretien de locaux, la préparation des repas, l’accueil et des travaux administratifs, le rendant autonome. Retour à chaud sur les défis à relever durant l’apprentissage lorsqu’on est malentendant. De manière générale, comment s’est déroulé votre apprentissage ? Il s’est déroulé en deux étapes. J’ai d’abord réussi les examens théoriques avant de partir aux Etats-Unis, puis j’ai dû repasser les examens pratiques cette année, n’ayant pas obtenu les points nécessaires. Dès mon retour de voyage, j'ai démarré un stage dans un home en novembre dernier, en vue des examens pratiques. Est-il difficile de trouver une place d’apprentissage avec un handicap ? Si on m'a engagé à la dernière minute, il a été facile de trouver une place d'apprentissage de deux ans en formation professionnelle AFP, destinée aux jeunes qui ont des aptitudes essentiellement pratiques, et j’ai été tout aussi chanceux pour ma formation en vue du CFC. Les deux ont duré en tout six années, puisque j’ai dû refaire la pratique. Comment se sont passé les cours théoriques sur les bancs d’école ? Bien, il était parfois difficile de suivre, j’étais surtout perturbé par les bruits ambiants et par les élèves qui bavardaient durant les cours. Des mesures ont-elles été prises pour que vous puissiez suivre ces cours théoriques, au même titre que vos camarades ? Non, aucune mesure spécifique. Je me plaçais simplement devant pour bien comprendre les enseignants et j’effectuais mes devoirs, aidé par le centre régional d’apprentissages spécialisés, CERAS. Avez-vous été rémunéré comme vos camarades où y a-t-il eu discrimination ? J’ai été rémunéré comme tout le monde, sans discrimination. Quelles sont les portes qui s’ouvrent à vous aujourd’hui ? La formatrice du home dans lequel je travaillais, m'a conseillé de m'orienter vers un domaine dans lequel je sois le plus à mon aise. J’ai choisi l'accueil et le service. Avez-vous un objectif professionnel précis ? J'aimerais, à l’avenir, me perfectionner et suivre une autre formation dans ce domaine. Mon rêve absolu serait de devenir steward à bord des avions, mais mon niveau d’anglais est encore insuffisant. Volonté, ténacité, ambition ont accompagné Bastien durant ses années d’apprentissage. Des caractéristiques, dont tous les jeunes entendants comme malentendants devraient s’approprier. Bon vent Bastien, on te souhaite le meilleur ! SUIVANT PRECEDENT

- Charline Barras : « Il faut arrêter de porter des préjugés sur les sourds et malentendants !» | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Charline Barras : « Il faut arrêter de porter des préjugés sur les sourds et malentendants !» 11 mai 2022 Publié le : Agée de 20 ans, sourde de naissance, Charline Barras est selon son propre aveu, un véritable « garçon manqué ». Rencontre avec une jeune Valaisanne très déterminée, dont le rêve est de faire… l’armée. Depuis quand es-tu malentendante ? En fait je suis née sourde ! Un jour à la faveur d’un courant d’air une porte a claqué, et c’est là que ma maman, qui était en train de me changer s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas. J’avais 1 an et demi et les tests ont confirmé que quelque chose n’allait pas. Sait-on la cause de cette surdité ? Non. J’ai une sœur qui est malentendante, sans que l’on sache également pourquoi… Es-tu appareillée ? Très jeune, j’ai eu un appareil auditif, mais sans grand résultat. J’ai donc été implantée de l’oreille droite à l’âge de 3 ans et à gauche vers l’âge de 8-9 ans, sur les conseils de ma logopédiste, qui nous l’avait recommandé pour des raisons d’équilibre. Tu as une élocution parfaite, au point qu'on ne soupçonne même pas que tu es implantée… Surtout quand je n’attache pas mes cheveux (rires) ! Plus sérieusement, j’ai suivi une scolarité avec des entendants et je pense que c’est grâce à ça. Et puis aussi bien sûr les séances de logopédie que j’ai suivies une à deux fois par semaine jusqu’à l’âge de 14-15 ans… Tu as donc pu suivre ta scolarité dans une école pour entendants ? Oui, à Chermignon-d'en-Bas, un village au-dessus de Sierre. Et ça c’est bien passé ? Très bien, les enseignants étaient adorables et les élèves aussi. Grâce aussi à une maîtresse d’appui et à partir du 8harmos d’une codeuse. Tu as sans doute dû beaucoup travailler… Oui bien sûr. Je devais toujours être plus attentive aux paroles des profs. A la fin de la journée, je dormais tellement j’étais fatiguée (rires)… A la fin de ta scolarité obligatoire qu’as-tu fait comme choix d’orientation ? J’ai fait un CFC d’assistante en soins et santé communautaire que j’ai fini en juin 2021. Ma maman est infirmière anesthésiste donc ce domaine m’a toujours intéressé et j’adore accompagner les personnes, les soigner… Pourquoi ne pas avoir choisi carrément le métier d’infirmière ? Même si ma surdité ne m’a jamais bloqué pour mes choix, mais je ne pouvais pas donner plus ce que je pouvais, vu que mes notes n’étaient pas suffisantes pour rentrer à l’ECG. Et puis je me suis dit aussi que le fait d’avoir à la fois de la pratique et de théorie me donnerait plus d’expérience. Finalement décrocher ce CFC c’était difficile ? Les deux premières années ça a été, mais la dernière a été très compliquée du fait du Covid qui a imposé les masques et les vidéo-conférences. La difficulté est venue d’une de mes profs qui ne voulait faire aucun effort, ni enlever le masque avec la fenêtre ouverte ni mettre un masque transparent, et ce, malgré des rencontres avec l’AI et ma maman. Finalement, grâce au soutien de ma codeuse et de mes camarades, j’ai fini par surmonter tout cela. Et au niveau de l’entreprise où tu as fait ton apprentissage ? Ah non là, ils étaient tous vraiment adorables et m’ont soutenue pour tout. Je dois dire aussi que tout le monde dans ma famille a aussi été à mes côtés, cela compte beaucoup. Finalement ce CFC, c’est une sacrée victoire… Ah ben oui, j’étais fière et remplie de joie tellement j’avais été stressée. Mais cela m’a permis de montrer ce que je savais faire et surtout de démontrer qu’il faut arrêter de porter des préjugés sur les sourds et les malentendants… Comment vois-tu désormais la suite de ta carrière professionnelle ? Je commence à travailler dans un hôpital dès ce mois d’avril et j’en suis très contente. Mais comme je suis intéressée par la police, j’ai essayé d’y postuler. A Fribourg, j’ai été refusée à cause de ma surdité, en Valais, j’ai réussi les examens physiques, mais malheureusement pas le français. Alors comme je suis un vrai garçon manqué, je me tourne vers l’armée, car c’est aussi un rêve pour moi. L’armée ? Oui ! J’aimerais bien ouvrir ce chemin et montrer qu’un sourd et en plus une femme peut faire l’armée ! J’ai fait les 2 jours de recrutement, mais mes implants cochléaires ont posé problème. Alors j’ai envoyé une lettre au service médical et on va bien voir si cela donne quelque chose… SUIVANT PRECEDENT

- Elvire Egger : « Les études ont forgé mon caractère ! » | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Elvire Egger : « Les études ont forgé mon caractère ! » 15 novembre 2015 Publié le : Nous l’avions rencontrée en 2012, au moment où elle entamait ses études à l’Université de Lausanne. Trois ans après, la Jurassienne Elvire Egger, malentendante de naissance qui vit dans la région de La Chaux-de-Fonds, vient de décrocher son bachelor, à 21 ans. Et ce n’est pas fini ! Il y a trois ans, au début de vos études, vous reconnaissiez avoir « pris une claque ». Pourquoi ? L’université est très différente de ce que j’avais connu avant. C’est très grand et on y est livré à soi-même. On doit donc se gérer, et si on ne travaille pas, il faut assumer au moment des examens. Heureusement, après les premiers mois, tout a été bien mieux et plus facile car je me suis adaptée à ce rythme si différent. D’ailleurs, avec le recul, je me suis rendu bien compte à quel point la première année d’études universitaires est volontairement conçue pour être sélective. Qu’avez-vous obtenu comme diplôme ? En juin dernier, j’ai obtenu un bachelor en sciences de l’environnement. Sciences de l’environnement ! Quels sont les débouchés de ce type d’études? Ils sont nombreux, surtout avec les problématiques actuelles. On peut travailler dans les ONG, dans le système des Nations unies, mais aussi dans les administrations cantonales ou même fédérale à Berne ! Comment se sont déroulées ces études, au niveau du contenu ? C’est sûr, en maths ou en chimie par exemple, il faut être à jour (rires) ! Mais d’une manière générale, quand on aime, c’est bien plus facile ! Or l’environnement et la climatologie, c’est ma grande passion ! J’ai donc tenu le coup parce que j’étais très motivée. Vous êtes malentendante de naissance. Vos difficultés auditives vous-ont-elles posé des problèmes ? Pas vraiment, car je suis appareillée et du coup j’entends plutôt bien ! Avec certains profs qui articulaient mal ou n’utilisaient pas leur micro, ça a été un peu plus dur, c’est sûr, mais tous les étudiants le ressentaient ! Pour ma part, en cas de problème j’essaye de me placer plus près du professeur. En tout cas, je n’ai jamais eu besoin de dire que j’étais malentendante ! Avez-vous travaillé pendant vos études ? Non pas vraiment, mis à part des petits jobs d’étudiants, par-ci par-là. J’ai beaucoup de chance, mes parents me financent pour l’essentiel, et je leur en suis très reconnaissante. C’est aussi pour cela que j’estime important de me montrer à la hauteur ! En dehors du savoir acquis, que vous ont également apporté ces études ? Je dirais encore plus de caractère ! J’ai toujours su ce que je voulais et je n’avais pas pour habitude de me laisser marcher sur les pieds. Mais ces trois années m’ont encore plus poussée à dire ce que je pense (rires) ! Avez-vous tout de même eu le temps pour des loisirs ? Pas beaucoup, à part un peu de fitness, quelques sorties en concert et un ou deux voyages. Que faites-vous maintenant que votre diplôme est obtenu ? D’autres études ! J’entame un master en sciences de l’environnement, mais cette fois à l’Université de Genève. Ce master est le seul en Suisse, avec Berne et Zürich, à comprendre une spécialisation en climatologie, ce devrait me permettre de travailler plus facilement dans ce domaine. La logique pour un master est très différente de celle que j’ai connue durant mon bachelor : il y a beaucoup plus de travaux personnels à rédiger et une plus grande part à la réflexion. Quoi qu’il en soit, j’espère décrocher ce diplôme dans deux ans… Vous avez donc déménagé à Genève ? Non pas du tout, je préfère rester chez moi dans la région de la Chaux-de-Fonds, et faire des allers et retours. En première année à Lausanne, j’avais tenté la colocation. Et cela s’était plutôt mal passé, donc j’ai préféré rentrer chez moi tous les soirs (rires) ! Et que pensez-vous faire après votre master ? Je suis de plus en plus attirée par la météorologie qui travaille sur des échéances bien plus courtes que la climatologie, qui couvre des années et des décennies ! Il semble que Météosuisse propose une formation d’une année. Alors, je me dis, pourquoi pas, ça élargirait aussi les possibilités futures d’emploi. Mais rien n’est décidé, j’ai encore le temps d’y réfléchir, et je pourrais très bien aussi m’engager dans la recherche… Propos recueillis par Charaf Abdessemed SUIVANT PRECEDENT

- L’Association fribourgeoise des malentendants et Pro Audito Freiburg fusionnent | FoRom Ecoute