2475 résultats

- L’OMS, une action mondiale contre la déficience auditive | FoRom Ecoute

Retour au Magazine L’OMS, une action mondiale contre la déficience auditive 15 mai 2015 Publié le : Près de 80% des malentendants dans le monde proviennent des pays du Sud. Les maladies infectieuses évitables en sont la principale cause. Depuis son siège genevois, l’Organisation Mondiale de la Santé coordonne un programme international de lutte contre la surdité et la déficience auditive. On ne le sait pas forcément. Près de 80 % des 360 millions de personnes qui souffrent de déficience auditive incapacitante dans le monde vivent dans des pays à revenus faibles et intermédiaires. Autant dire à mille lieues de nos préoccupations de pays riches, mais aussi à mille lieues des principales causes de surdité que l’on observe habituellement sous nos latitudes : vieillissement de la population, exposition à des bruits excessifs etc. Non, pour la grande majorité des personnes malentendantes, l’origine de la perte auditive est attribuée à… des maladies infectieuses chez la mère ou chez l’enfant, ou à l’utilisation abusive de médicaments toxiques pour l’oreille. En clair, la plupart des pertes auditives que l’on rencontre à la surface de notre planète sont tout simplement… évitables. Encore faut-il bien sûr disposer des moyens techniques, des connaissances, des infrastructures et de l’expertise permettant une prévention efficace de la surdité. Parent pauvre ? C’est là qu’intervient l’Organisation Mondiale de la Santé, une agence spécialisée du système des Nations Unies dont le siège est ici, chez nous, à Genève, depuis sa fondation il y a près de septante ans, en avril 1948. « Contrairement aux maladies transmissibles, très médiatisées comme la poliomyélite, le SIDA ou plus récemment Ebola et pour lesquelles l’OMS a consenti d’énormes efforts autant sur le plan humain que financier, les déficiences sensorielles, tout comme d’ailleurs les maladies mentales, sont un peu le parent pauvre de l’organisation, nous explique un fin connaisseur de l’institution. Bien entendu, cela ne veut pas dire pour autant que rien n’est fait ! » Car depuis de nombreuses années, l’OMS consacre tout de même tout un programme à la prévention de la cécité et de la surdité, dirigé par la doctoresse Shelly Chadha (lire interview ci-dessous). Comme pour toutes les organisations internationales spécialisées, et ainsi que le stipule sa constitution, l’action de l’OMS se déploie par de multiples modalités, alliant expertise et assistance technique, mise à disposition d’experts, mise en réseau, recherches épidémiologiques, travail juridique par l’élaboration de conventions et de normes, le tout obligatoirement mené en étroite coordination avec ses états membres, soit directement depuis son siège genevois, soit depuis ses divers bureaux régionaux. Prévention et appareillage Et en termes de surdité, l’action de l’OMS se développe selon deux axes majeurs : réduire le nombre de cas de pertes auditives par le soutien aux démarches de prévention menées par les états, et favoriser une réhabilitation optimale de ceux pour qui la déficience auditive est déjà installée, la production actuelle de prothèses auditives couvrant à peine un dixième des besoins exprimés au niveau mondial. « Une chose est sûre, conclut notre source. Au vu de l’explosion du nombre de cas de surdité et de déficience auditive, aussi bien au Sud qu’au Nord d’ailleurs, l’OMS devra inéluctablement renforcer les programmes d’action qu’elle mène. Même s’il y a de nombreuses autres priorités, ce n’est qu’une question de temps, et une prise de conscience semble se faire jour ». [zone]«Mieux former les personnels de santé» La doctoresse Shelly Chadha est la responsable du Département de prévention de la surdité au siège de l’OMS à Genève. Quelle est la part la plus importante de votre travail, en tant que responsable du Département de prévention de la cécité et de la surdité? L’objectif de notre programme de prévention de la surdité et de la perte auditive est pour l’essentiel centré sur l’aide technique et l’orientation que l’on fournit aux Etats Membres, en matière de développement, d’exécution et de surveillance de leurs stratégies en termes de santé auditive. Le programme vise aussi à promouvoir une conscience accrue des questions qui entourent la perte auditive et sa prévention. Quel budget l’OMS consacre-t-elle à son programme de prévention de la perte auditive ? A l’OMS, je suis actuellement la seule personne à travailler sur cette problématique. Financer des activités est très ardu pour un problème qui affecte 360 millions de personnes, un chiffre qui risque bien de s’accroître. Plus concrètement, quelles actions prévoit ce programme ? Il est essentiel d’intégrer des stratégies de prévention et de management de la perte auditive au sein des systèmes de santé des pays. Agir sur la prise de conscience de l’importance de l’audition et de l’impact de la perte auditive sur la société est primordial pour obtenir l’intérêt des décideurs politiques et autres acteurs impliqués. Changer la santé auditive à un niveau individuel se fait donc à travers une prise de conscience à l’échelle communautaire. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la réalisation de ces objectifs ? Il y a un manque global d’informations et de statistiques dans tout ce qui touche à la perte auditive, en particulier dans les pays en développement. On peut aussi évoquer le manque de conscience général en termes de prévention et d’impact potentiel de la perte auditive. Comment l’OMS peut-elle améliorer la récolte des données épidémiologiques ? Prendre en compte les limites en termes de formation des ressources humaines et des fonctionnaires de santé est un facteur clé. Aussi, l’OMS fournit-elle un support technique à ces pays pour les aider à former leur personnel de santé à la conduite d’études épidémiologiques et au développement et à l’exécution de plans dédiés à la santé auditive. Un des problèmes les plus lancinants dans les pays en développement est l’accès des malentendants aux appareils auditifs. Que peut faire l’OMS dans ce domaine ? L’OMS agit pour développer un programme pour la fourniture d’un éventail d’appareils et accessoires, incluant les appareils auditifs, dans les Etats-Membres. L’initiative GATE ( Global Cooperation for Assistive Health Technology, Coopération mondiale pour les technologies de santé) a d’ailleurs été lancée dans ce but.[/zone] [zone]La prévention, un axe majeur Partant du constat que la moitié au moins des cas de perte auditive pourraient être évitées, l’OMS aide ses Etats membres à élaborer des programmes visant à intégrer la prévention des troubles de l’audition dans le système de « soins de santé primaire » de chaque pays. Définis en 1978 lors d’une conférence internationale à Alma Ata, les Soins de santé primaire sont, selon l’OMS, « des soins de santé essentiels rendus universellement accessibles aux individus et aux familles au sein de leur communauté par des moyens acceptables pour eux et à un coût que les communautés et le pays puissent assumer ». En clair, intégrer la prévention des troubles auditifs au sein des stratégies de soins de santé primaire revient à mettre celle-ci au premier plan de préoccupation des systèmes de santé nationaux. Dans cette perspective, l’OMS : Fournit un appui technique aux états afin qu’ils élaborent et mettent en œuvre des plans nationaux de soins de santé primaires de l’oreille et des troubles de l’audition. Fournit des ressources techniques pour aider à former les agents de santé aux soins primaires de l’oreille. En 2006, l’OMS a ainsi publié tout un jeu de manuels didactiques de formation mis à la disposition des personnels de santé des pays en développement et proposant des méthodes simples et économiques afin de leur permettre d’œuvrer à réduire la survenue de cas de surdité et de problèmes auditifs. Elabore et diffuse des recommandations pour lutter contre les grandes causes évitables de déficience auditive. (Prévention de la déficience auditive due à l’otite, induite par le bruit ou induite par les médicaments ototoxiques). Met en réseau les différents centres de prévention de la surdité à l’échelle mondiale. Réunit des données à l’échelle mondiale sur la surdité et la déficience auditive pour démontrer l’ampleur et le coût du problème et sensibiliser l’opinion publique à ce handicap. Ainsi, en 2014, l’organisation a pour la première fois, publié un rapport intitulé « Evaluation multi-pays des capacités de prise en charge des troubles de l’audition » véritable « repère » servant à « planifier les progrès à accomplir dans les années à venir » (lire encadré)[/zone] [zone]La prise en charge des déficients auditifs, parent pauvre… « En matière de prise en charge du handicap auditif une fois celui-ci installé, l’action de l’OMS se montre incontestablement moins probante que pour tout le volet prévention, plutôt efficace , explique un expert de l’OMS qui a souhaité conserver l’anonymat. Et pour cause, comme souvent en matière de santé, les démarches de réhabilitation sont toujours beaucoup plus difficiles et plus coûteuses que la prévention. Et dans ce domaine plus que tout autre, l’OMS se heurte à l’inertie et/ou à la situation économique des Etats membres, ainsi qu’au poids des fabricants d’appareils auditifs, soucieux de défendre leurs marges. » Ainsi, dans les pays en voie de développement, seul un malentendant appareillable sur 40 est équipé d’un appareil auditif. C’est dire la marge de progression possible, l’OMS souhaitant encourager l’élaboration de partenariats pour fournir des services et des prothèses auditives abordables, voire même de favoriser le transfert de technologie pour satisfaire la demande. Enfin et toujours dans le cadre de la mise en place de soins de santé primaires efficients, l’OMS agit également en faveur de l’insertion sociale des malentendants, « dans le cadre de réseaux et de programmes de réadaptation à base communautaire ». En 2014, une publication intitulée « Promouvoir les soins de l’oreille et de l’audition par la réadaptation à base communautaire », est venue renforcer cette démarche en fournissant un appui technique sans précédent afin de renforcer l’accès universel aux soins pour les personnes souffrant de déficience auditive.[/zone] [zone]Un rapport édifiant En 2014, le département « Maladies non transmissibles et santé mentale » de l’OMS publiait pour la première fois un rapport intitulé « Evaluation multi-pays des capacités de prise en charge des troubles de l’audition ». Pour la 1ère fois en effet, 76 Etats membres ont répondu à un questionnaire détaillé adressé en 2012 par l’OMS et portant sur les actions entreprises par chaque pays en termes de prévention et de guérison ou de prise en charge du trouble auditif. Malgré une dimension lacunaire - une bonne moitié des Etats de la planète n’a pas participé à l’enquête -, les résultats sont à plus d’un titre édifiants, laissant entrevoir l’ampleur de la tâche encore à accomplir. Premier constat : les données épidémiologiques sur la prévalence et les causes de la perte d’audition sont rares, quel que soit le niveau de revenu des pays considérés, y compris donc en Europe occidentale. Autre constat : on manque également d’informations sur les ressources humaines spécifiquement destinées à la prise en charge des troubles de l’audition, ainsi que sur les plans nationaux mis en œuvre dans ce domaine. En outre, il semble et ce n’est guère surprenant, que ces ressources humaines soient inégalement réparties dans le monde, étant pour l’essentiel, concentrées dans les pays à hauts revenus.[/zone] [zone]Des surdités bien souvent évitables Selon l’OMS, une bonne moitié des cas de déficience auditive dans le monde sont évitables grâce à une stratégie de Soins de santé primaire. Et de préconiser les stratégies suivantes : vacciner les enfants contre les maladies de l’enfance et vacciner les adolescentes et les jeunes femmes contre la rubéole. Dépister et traiter la syphilis et autres infections chez la femme enceinte. Améliorer les soins prénatals et périnatals en promouvant les accouchements sans risques. Adresser les nouveau-nés à risques (cas de surdité familiale, faible poids de naissance, jaunisse, méningite etc.) à des services compétents pour évaluation et prise en charge. Eviter la consommation de médicaments oto-toxiques sauf sur prescription d’un agent qualifié. Réduire l’exposition personnelle et récréative au bruit excessif par une sensibilisation appropriée et par la mise à disposition de dispositifs de protection individuelle.[/zone] [zone]Troubles auditifs Plus d’un milliard de jeunes menacés Selon des données recueillies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et publiées en février dernier, environ 50% des jeunes entre 12 et 35 ans originaires des pays à haut et moyen revenus, soit plus d'un milliard de personnes, sont exposés à des niveaux sonores trop élevés. A l’occasion de la Journée mondiale de l'audition qui a été célébrée le 3 mars, l'OMS a recommandé des mesures préventives simples pour éviter que des activités de divertissement nuisent à la santé. Les adolescents doivent réduire le volume de leurs appareils musicaux et smartphones, ne pas les utiliser plus d'une heure par jour, mettre des bouchons dans les oreilles dans les locaux bruyants et faire des pauses. Ils doivent aussi surveiller leur ouïe et faire des contrôles réguliers. Les gouvernements de leur côté ont le devoir d'imposer des réglementations strictes sur le bruit dans les lieux publics, tandis que les patrons de boîtes de nuit et de bars doivent baisser le volume de la musique pour le rendre supportable.[/zone] SUIVANT PRECEDENT

- Que valent les tests auditifs en ligne ? | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Que valent les tests auditifs en ligne ? 25 juin 2021 Publié le : De plus en plus de sites internet, y compris professionnels, proposent de tester son audition en ligne. Sont-ils fiables ? Quelle valeur ont-ils pour poser un diagnostic crédible ? Peuvent-ils se substituer à une consultation chez l’ORL ou l’audioprothésiste ? On en trouve partout. Sur les sites internet de la quasi-totalité des fabricants d’appareils, mais aussi chez bien des audioprothésistes. A la faveur de la numérisation croissante de la société et des progrès du digital, les tests auditifs en ligne prolifèrent et tout un chacun peut y accéder d’un simple clic, pour recevoir dans la foulée un « rapport audiologique » de son audition. Mais que valent-vraiment ces tests ? Ont-ils un intérêt médical réel ? Une malentendante profonde « quasi-sourde depuis 50 ans» selon ses propres propos, s’est prêtée à l’exercice et a testé son audition sur une des multiples plateformes en ligne disponibles. Le résultat ? « Perte légère à modérée ». « Soyons sérieux, s’insurge-t-elle dans un témoignage envoyé à forom écoute. Une perte auditive ne peut se déterminer avec 4-5 questions basiques. Il ne faut pas jouer avec les gens et leur porte-monnaie ! ». Lorsque l’on s’adresse à des professionnels, la réponse en tout cas est sans ambiguïté : « Pour être valable, un test auditif valable doit se faire en milieu insonorisé, ce qui n’est nullement le cas via les tests en ligne » explique un ORL valaisan. « D’un point de vue purement audiologique, ces tests sont déplacés, ajoute un audioprothésiste indépendant installé dans le canton de Neuchâtel. Ils ne peuvent avoir de valeur diagnostique car ils ne sont pas assez précis et ne peuvent donner qu’une image très grossière de l’audition de la personne concernée. D’ailleurs, dans le cas où ils objectivent une perte auditive, ils ne feront que montrer un problème que la personne, si elle est un tant soit peu attentive, aura déjà remarqué dans sa vie de tous les jours ». Audioprothésiste ou ORL Akustika, l’association suisse des audioprothésistes s’y déclare en tout cas complètement opposée, au point que la question y est clairement abordée dans ses statuts : « En tant qu'association professionnelle, nous sommes clairement contre les tests auditifs en ligne, lance Christoph Schönenberger, responsable de l‘association. La perte d'audition est une condition physiopathologique qui doit être évaluée par des professionnels et ne peut pas être simplement réalisée en ligne . Car beaucoup d’éléments y manquent: l’interrogatoire du patient, le briefing, les soins professionnels, sans compter un dispositif de mesure étalonné dans une salle calibrée. » De fait, la quasi-totalité des tests proposés en ligne sont d’ailleurs systématiquement assortis d’une mise en garde expliquant qu’ils ne sauraient remplacer une consultation chez un spécialiste. « Il est évident que le test en ligne n’offre qu’une indication sur la capacité auditive du moment et ne se substitue en aucun cas à un bilan auditif complet effectué par un audioprothésiste ou un médecin ORL , explique Patrick Müller directeur des relations médicales chez Amplifon, dont le test en ligne est très fréquemment utilisé par les internautes. Si le test en ligne indique une quelconque déficience, il est clairement conseillé de faire contrôler son audition par un audioprothésiste ou un médecin ORL. » Simples indications « Le test que nous proposons ne prétend en aucun cas remplacer un test auditif de diagnostic dans une clinique auditive ou chez un spécialiste de l'oreille, renchérit Jörg Ryser représentant du fabricant Phonak. Le résultat dépend également des écouteurs ou des haut-parleurs que l’on utilise et de la manière dont ils sont initialement calibrés. Les résultats ne peuvent donc donner que des indications. Ainsi, le résultat indique seulement à l'utilisateur que s'il y a un problème, il devrait être examiné par un audiologiste ou un spécialiste de l'oreille. C'est le seul moyen de connaître le degré réel de la perte auditive. » De fait, et compte tenu de ces mises en garde, quel est donc l’intérêt de proposer des tests en ligne si leur valeur diagnostique est sujette à caution ? « De tels tests pourraient indiquer l’existence d’une déficience auditive, peut-être pas modérée, mais déjà d’un certain degré et pousser la personne à consulter », estime ainsi notre ORL valaisan. En outre, les tests en ligne attirent les personnes qui n’osent pas téléphoner, cela peut être positif ». Première étape ? « Pour un grand nombre de personnes, l’obstacle que représente une consultation chez un audioprothésiste ou un médecin ORL est trop important à ce stade, observe Patrick Müller. Un test en ligne représente une première étape idéale pour la personne qui se pose des questions sur sa situation auditive ». Quant à notre audioprothésiste indépendant neuchâtelois, il pense néanmoins sérieusement à instaurer un test en ligne sur son propre site web : « Le but serait de mettre le client en confiance en lui montrant que son audioprothésiste maîtrise les nouvelles technologies, à l’heure où de plus en plus de choses se font en ligne. Mais pour l’instant, ce ne serait finalement qu’une démarche de marketing, vu la fiabilité de ces tests. Aujourd’hui, ils n’ont pas de réelle valeur diagnostique, mais qui sait, avec le développement des algorithmes et de l’intelligence artificielle, ils pourraient bien, un jour, devenir fiables ». SUIVANT PRECEDENT

- Bientôt un quart de la population mondiale en déficience auditive ? | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Bientôt un quart de la population mondiale en déficience auditive ? 8 avril 2021 Publié le : A l’occasion de la Journée mondiale de l’audition, le 3 mars 2021, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié, pour la première fois de son histoire, un rapport mondial entièrement consacré à la problématique de l’audition. Avec un constat alarmant : d’ici 2050, le quart de la population mondiale souffrira de déficience auditive. Près de 2,5 milliards de personnes dans le monde, soit une personne sur quatre, souffrira de déficience auditive à des degrés divers d’ici à 2050 avertit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans un premier rapport mondial sur l’audition publié au début du mois de mars dernier et qui témoigne de son implication croissante dans cette problématique. Il faut dire que la situation est inquiétante. Pour l’organisation en effet, « si l’on ne fait rien, au moins 700 millions de ces personnes auront besoin de soins auriculaires et auditifs et d’autres services de réadaptation. » « L’ouïe est précieuse. Une déficience auditive non soignée peut avoir des effets dévastateurs sur l’aptitude des personnes à communiquer, à s’instruire et à gagner leur vie. Elle peut aussi avoir des répercussions sur la santé mentale et sur la capacité à entretenir des relations », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Ce nouveau rapport révèle l’ampleur du problème, mais propose aussi des solutions sous la forme d’interventions scientifiquement fondées que nous invitons tous les pays à intégrer dans leur système de santé pour avancer sur la voie de la couverture sanitaire universelle. » Actions à intensifier Publié juste avant la Journée mondiale de l’audition le 3 mars, le rapport montre qu’il faut intensifier rapidement l’action menée pour prévenir et combattre la perte d’audition en investissant dans les soins auriculaires et auditifs et en les rendant plus largement accessibles. Il a d’ailleurs été établi que les investissements dans ces soins étaient rentables, l’OMS estimant que pour 1 dollar US investi, les gouvernements peuvent escompter un gain indirect de près de 16 dollars. Ce rapport mondial sur l'audition s’inscrit dans la foulée d’une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé adoptée en 2017, et appelant les Etats Membres à intégrer les soins de l’oreille et de l’audition dans leurs plans nationaux de santé. Il dresse non seulement un bilan épidémiologique, financier et international de l’audition, mais recommande également une stratégie gouvernementale, et des actions prioritaires pour augmenter les soins auditifs pour 90 % de la population mondiale d'ici 2030. Stratégies nationales Le rapport indique en outre que la langue des signes et d’autres moyens de substitution sensorielle comme la lecture labiale sont des solutions importantes pour beaucoup de personnes sourdes et malentendants ; d’autres technologies et services d’assistance comme le sous-titrage et l’interprétation en langue des signes peuvent également améliorer encore la communication et l’apprentissage pour les personnes atteintes d’une déficience auditive. « Pour que les avantages de ces progrès et solutions technologiques soient équitablement accessibles à tous, les pays doivent adopter une approche intégrée et centrée sur la personne », a déclaré la Dre Bente Mikkelsen, Directrice du Département Maladies non transmissibles à l’OMS. « Il est essentiel d’intégrer les soins auriculaires et auditifs dans les plans de santé nationaux et de les dispenser dans des systèmes de santé renforcés, au titre de la couverture sanitaire universelle, pour répondre aux besoins des personnes à risque ou atteintes d’une déficience auditive. » Les principales conclusions du rapport Le manque d’informations exactes et la stigmatisation des maladies de l’oreille et de la déficience auditive limitent fréquemment l’accès aux soins. Souvent, même le personnel soignant manque de connaissances en matière de prévention, de dépistage précoce et de prise en charge de la perte d’audition et des maladies de l’oreille, et n’est donc pas en mesure de dispenser les soins nécessaires. Dans la plupart des pays, les soins auriculaires et auditifs ne sont pas encore intégrés au système de santé national et les personnes souffrant de maladies de l’oreille ou de déficience auditive ont difficilement accès aux soins. En outre, l’accès à ces soins n’est guère mesuré et étudié, et le système d’information sanitaire est dépourvu d’indicateurs sur ce problème. Mais c’est dans le domaine des ressources humaines que le manque de moyens du système de santé est le plus flagrant. Dans environ 78 % des pays à faible revenu, il y a moins d’un spécialiste ORL pour un million d’habitants ; 93 % de ces pays ont moins d’un audiologiste pour un million d’habitants ; seulement 17 % ont au moins un orthophoniste pour un million d’habitants ; et 50 % ont au moins un enseignant pour malentendants pour un million d’habitants. D’après le rapport, il est possible de combler ce manque en intégrant les soins auriculaires et auditifs dans les soins de santé primaires grâce à des stratégies comme le partage des tâches et la formation. Enfin, même dans les pays où la proportion de professionnels des soins auriculaires et auditifs est relativement élevée, les spécialistes sont inégalement répartis. Ces disparités non seulement créent des difficultés pour les personnes qui ont besoin de se faire soigner, mais imposent une charge excessive aux catégories de personnel assurant ces services. Télécharger le rapport (en anglais) SUIVANT PRECEDENT

- Cas de discrimination en augmentation | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Cas de discrimination en augmentation 30 mai 2019 Publié le : La Fédération Suisse des Sourds tire la sonnette d’alarme ; le nombre de cas de discrimination envers des personnes sourdes ou malentendantes traité par le service juridique a doublé entre 2017 et 2018 ! Une situation inacceptable. - Vous avez dit : loi sur l’égalité pour les personnes handicapées, droits cantonaux et fédéraux, convention ? - Des mots percutants, qui pourtant font pâle figure devant la réalité, comme en témoignent plusieurs personnes dans l’article « Les sourds dénoncent des inégalités flagrantes » paru dans la Tribune de Genève, le 4 février dernier. Pour la Fédération Suisse de Sourds, SGB-FSS, trop, c’est trop. Son service juridique a publié un rapport déstabilisant après avoir traité 76 cas de personnes sourdes ou malentendantes ayant subi une discrimination. La porte-parole Sandrine Burger s’explique. « Dans un pays où l’égalité est une des valeurs fondamentales, nous avions dénoncé 52 cas en 2017 ; ce chiffre avait alors marqué les esprits et reçu un large écho médiatique ». Le communiqué de presse sorti en janvier de la même année avait été largement repris par les médias suisses. Il avait également permis aux personnes concernées de mieux connaître le service juridique de la SGB-FSS et donc de faire plus appel à lui. Alors pourquoi dénombre-t-on autant de cas déposés en 2018 ? Durant longtemps, les personnes sourdes ou malentendantes ne connaissaient pas leurs droits et avaient tendance à baisser l’échine. Avec la mise sur pied du service juridique de la SGB-FSS, ils apprennent non seulement qu’ils ont des droits, mais à les faire respecter en se défendant devant la justice s’il le faut. Avez-vous le sentiment que les personnes sourdes et malentendantes sont désintéressées par le sujet ? Il faut être conscient que l’histoire « moderne » des personnes sourdes et malentendantes est récente. Le Réveil des Sourds en Suisse date des années 80, soit il y a à peine 30-40 ans, ce qui est court à l’échelle de l’histoire. Les sourds ont certes manifesté pour leurs droits, mais ont laissé faire les associations, n’ayant guère réalisé qu’ils pouvaient aussi agir en tant qu’individus pour faire respecter leurs droits. Comment faire pour qu’ils s’y intéressent ou se renseignent ? Créer des cours, des formations, donner des conférences ? Depuis plusieurs années, la SGB-FSS les sensibilise sur leurs droits et sur la nécessité de se faire respecter. Notre journal « Fais-moi signe », qui paraît six fois l’an, en a parlé et a publié des vidéos en langue des signes sur notre site. Prévoyez-vous des séances d’information sur les lois en vigueur ? Notre service juridique permet d’avoir un accès aisé à des juristes spécialisés en surdité et connaissant la langue des signes. Le financement ou la participation de l’AI pour des cours d’interprétation en langue des signes, de lecture labiale, de Langue Parlées Complétées et le remboursement d’appareils auditifs constituent des moyens auxiliaires utiles et 34 cas de discrimination ont été dénoncés à leur effet. Ces moyens permettent pourtant l’intégration des personnes au sein de la société. Pourquoi cet écart entre le cadre législatif et la réalité et comment convaincre les autorités compétentes au niveau fédéral, cantonal et communal de respecter et faire respecter les droits des personnes en situation de handicap ? C’est un long travail de lobbying qu’entreprend la SGB-FSS depuis plusieurs années, tant au niveau fédéral que cantonal voire parfois communal, quand les moyens le permettent. Nous organisons régulièrement des cours de sensibilisation au sein de l’administration fédérale et agissons parfois par des campagnes choc, comme ce fut le cas avec les systèmes d’alarmes en cas de catastrophe. Durant des années, nous avons réclamé des systèmes accessibles, en vain ; en 2017, nous avons organisé une flashmob dans trois villes, qui ont attiré les médias. Ceux-ci ont interpellé l’administration fédérale, qui nous a alors ouvert ses portes et avec laquelle nous avons ensuite pu développer Alertswiss, le système accessible sorti en automne 2018. Suite au signalement d’actes discriminatoires, comment réagissent les autorités ? Lorsqu’un cas est dénoncé, notre service juridique contacte l’autorité. L’institution concernée tente de discuter et si cela n’est pas possible, va en justice, où la plupart des cas sont gagnés. Existe-il un service juridique en Suisse romande ? Non, mais le service de Zürich se déplace chaque premier lundi du mois à Lausanne et également à d’autres dates sur demande. https://www.sgb-fss.ch/fr/ Par ailleurs, le service juridique d’Inclusion Handicap pourrait également donner des pistes aux personnes concernées : www.inclusion-handicap.ch Copyright SGB-FSS SUIVANT PRECEDENT

- Les enseignes d’audioprothèse prolifèrent en Suisse romande | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Les enseignes d’audioprothèse prolifèrent en Suisse romande 10 mars 2021 Publié le : Les malentendants ont pu le constater : au cœur des principales villes romandes, les audioprothésistes sont de plus en plus nombreux. Cette prolifération est le fait de grandes chaînes qui s’installent, au détriment des audioprothésistes indépendants. « Quand j’ai commencé à travailler il y a une vingtaine d’années, il devait y avoir 6 à 8 audioprothésistes à Genève. Aujourd’hui, ils sont au moins entre 30 et 40 ». Ce constat d’un ORL genevois installé dans un quartier cossu de la Cité de Calvin, nombre de malentendants le font également : les audioprothésistes prolifèrent en Suisse ces dernières années. Il suffit de se promener dans les centres-villes des cités romandes pour en faire intuitivement le constat. « C’est vrai, il y a une nette augmentation du nombre d’audioprothésistes dans les centres de villes comme Lausanne ou Neuchâtel, confirme un acousticien indépendant. Ce qui me surprend, c’est qu’il se localisent tous dans les centres où il y déjà pas mal de concurrence, alors qu’il y en a bien peu dans les territoires périphériques où le pouvoir d’achat de la population est plus faible » . Potentiel important Selon l’association faîtière Akustika qui compte à elle seule 80 membres-entreprises, ils sont aujourd’hui près de 600 à exercer cette profession en Suisse. Un chiffre qui interroge sur l’attrait nouveau exercé par un métier, naguère peu connu et peu valorisé et qui s’explique clairement par l’existence d’un marché de plus en plus important. D’une part en raison du vieillissement progressif de la population, mais aussi en raison du succès des opérations de sensibilisation menées depuis plusieurs décennies. « La population prend peu à peu conscience que la correction de la perte auditive relève de la bonne santé globale et pas seulement d’une simple question de confort, constate un autre audioprothésiste, cette fois installé en Valais. Les personnes qui en ont besoin, font donc plus facilement la démarche de se faire appareiller ». « Le potentiel est important car, en principe, tout le monde est sujet à une perte auditive liée à l'âge et l'espérance de vie qui augmente régulièrement, ajoute Christoph Schönenberger responsable d’Akustika, l’association suisse des audioprothésistes. En outre, c’est un métier qui attire car il relève d’un bon mélange entre la technologie et le contact avec les clients ». Mais il y a autre chose : « Je ne vois qu’une raison qui explique la prolifération des audioprothésistes, c’est le gain qu’ils peuvent réaliser, assène notre ORL genevois. Comme dans tous les métiers, il y a des personnes honnêtes et d’autres qui ne le sont pas, comme ceux qui par exemple essayent de placer des appareils ultraperformants et très cher, chez des patients âgés qui n’en ont pas forcément ni le besoin ni l’usage ». Grandes enseignes Sauf que la manne de l’audioprothèse ne profite pas à tous les acousticiens de manière égale. Et à y regarder de plus près, l’augmentation du nombre d’enseignes observées au cours des deux dernières décennies bénéficie bien plus aux grandes chaînes qu’à des audioprothésistes indépendants. Pour ces derniers en effet, l’installation à leur compte implique une énorme prise de risques professionnelle et financière, pas forcément suivie d’un retour sur investissement. « Je travaille plus de 50 heures par semaine , lance une jeune acousticienne qui s’est installée il y a deux ans à la Chaux-de-Fonds. Et c’est très exigeant : il faut être non seulement audioprothésiste, mais aussi entrepreneur, comptable, et surtout savoir faire du marketing. Je joue gros dans cette aventure ». A l’association Akustika par exemple, on observe une baisse du nombre d’adhérents ces dernières années. « Cela s'explique en grande partie par le fait que les petits magasins ont du mal à trouver un successeur, note Christoph Schönenberger. Et souvent, les magasins spécialisés sont rachetés par des chaînes de magasins. Ainsi, alors qu'il y a de plus en plus de magasins spécialisés en nombre, le rapport entre les magasins gérés par leur propriétaire et les chaînes de magasins évolue ». Rabais et lunetterie Comment font donc ces grandes chaînes pour s’imposer dans un marché certes de plus en plus étendu, mais très concurrentiel ? Plusieurs pistes se dessinent pour répondre à cette question. D’abord, il y a les grosses marges que seraient capables d’obtenir ces grandes enseignes auprès des fabricants d’appareils auditifs qui, par effet de volume, leur consentent des rabais bien plus intéressants que ceux proposés aux indépendants. En outre, « ces chaînes ont les reins bien plus solides que des indépendants et peuvent donc s’installer sans garantir que leur activité sera pérenne, explique notre audioprothésiste valaisan. Le tout, en mettant en place des actions de marketing d’une très grande ampleur ». Et puis à bien y regarder, un grand nombre de ces nouvelles enseignes d’audioprothèse pratiquaient au départ… de la lunetterie. Leur modèle d’affaire repose donc sur une activité mixte, qui leur permet de diversifier leur activité, d’optimiser les dépenses déjà consenties dans un loyer, et de favoriser les reports de clientèle de la lunetterie vers l’audioprothèse et vice-versa. Selon nos informations, la très grande majorité de leur chiffre d’affaire repose d’ailleurs encore sur la lunetterie, l’audioprothèse représentant à peine 20 à 30% de leur activité. Reste un constat final : la concurrence exacerbée qui se livre aujourd’hui dans le monde de l’audioprothèse ne bénéficie pas aux malentendants : selon l’Office fédéral des assurances sociale, les prix des appareils auditifs demeurent désespérément élevés en Suisse. SUIVANT PRECEDENT

- Conférence ce 3 mars en direct sur YouTube : « Améliorer la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes » | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Conférence ce 3 mars en direct sur YouTube : « Améliorer la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes » 16 février 2021 Publié le : Le 3 mars prochain, à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition, l’Association fribourgeoise des malentendants (AFM) et l’Hôpital cantonal de Fribourg (HFR) organisent conjointement une visio-conférence publique intitulée « Améliorer la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes ». Vos témoignages sont les bienvenus. « L’idée de cette conférence est née d’un constat , explique Christophe Lesimple président de l’AFM. La prise en charge des malentendants dans les systèmes de soins n’est pas optimale en raison des difficultés de compréhension, avec à la clé des conséquences potentiellement graves en termes de qualité des soins ». Et de raconter une anecdote très révélatrice : « Un malentendant m’avoue que faute de comprendre ce qu’on lui dit, il répond toujours « oui » à tout. Un jour il s’est retrouvé avec une aiguille plantée dans le bras, sans même avoir compris ce qui lui arrivait, ni ce qu’on lui injectait ». C’est pour sensibiliser le personnel soignant à ces enjeux majeurs que l’AFM avait prévu d’organiser, déjà l’année passée au mois de mars, une conférence en présentiel à l’hôpital de Fribourg. Mais pandémie oblige, l’évènement fut repoussé une première fois au mois d’octobre puis une seconde fois à ce printemps 2021. Mais dans l’intervalle, bien des choses ont changé. La pandémie s’est installée durablement et le port du masque est venu encore plus compliquer la vie des malentendants, ce qui rend la situation dans les parcours de soins encore plus « critique » pour eux. Et puis, il y a eu aussi la mise en place de mesures barrières et de restrictions qui rendent toute conférence présentielle impossible. Résultat : grâce aux concours précieux du service de communication de l’HFR, la conférence sera finalement diffusée en direct sur YouTube. Gros challenge « C’est un très gros challenge, et sans le soutien de l’hôpital nous n’y serions pas arrivés, d’autant que la conférence sera ouverte à tous et que le public pourra participer en posant ses questions en direct. » Car en effet, l’événement initialement destiné aux professionnels de santé sera accessible à toutes les personnes intéressées. « En fait, nous nous sommes rendu compte que la problématique ne concerne pas que le parcours de soins. Dans les EMS, mais aussi dans les administrations etc, les mêmes difficultés de communication et de compréhension se posent pour les malentendants, ajoute Christophe Lesimple. Et à partir du moment où nous avons basculé en visio-conférence, il nous a paru plus utile de rendre l’événement accessible à tout le monde ». Et ce n’est pas tout : dès le 11 mars, la conférence pourra ensuite être visionnée à la demande depuis le site internet de l’Hôpital, non sans avoir été traduite en allemand et même sous-titrée dans les deux langues, bilinguisme fribourgeois oblige. « Nous souhaitons en effet que la vidéo reste accessible après l’événement, conclut Christophe Lesimple. Certes le Covid rend actuellement la situation encore plus difficile, mais les difficultés dans la prise en charge des malentendants datent d’avant la pandémie, et elles persisteront bien après ». « Améliorer la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes ». Visio-conférence publique intitulée organisée par l’AFM et le service d’audiologie de l’Hôpital cantonal de Fribourg le 3 mars de 19h à 20h en live sur YouTube ( https://youtu.be/BSIEo4s8uuk ) sans inscription préalable. Renseignements https://www.h-fr.ch/actualites-agenda/agenda-evenements/ameliorer-la-prise-en-charge-des-personnes-sourdes-et-malentendantes et www.malentendants-fribourg.ch Votre témoignage pourrait être utile pour permettre à l’HFR d’améliorer la prise en charge des personnes malentendantes. Résumez-le en 280 caractères maximum et envoyez-le à l’adresse : secretariat@malentendants-fribourg.ch SUIVANT PRECEDENT

- Malentendants, vibrez avec Stravinsky ce 11 mai ! | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Malentendants, vibrez avec Stravinsky ce 11 mai ! 6 mai 2022 Publié le : Le 11 mai prochain, grâce à des gilets spéciaux, les malentendants et sourds pourront littéralement ressentir dans leur corps le célèbre « Oiseau de feu » de Stravinsky. C’est à Lausanne, l’entrée est libre mais l’inscription est obligatoire par email : c.masserey@sinfonietta.ch Une fois n’est pas coutume, un concert de musique classique est… accessible aux sourds et malentendants. Le 11 mai prochain à Lausanne, le Sinfonietta propose en effet «L’Oiseau de feu» de Stravinski. Un oiseau de feu un peu particulier, puisqu’il sera possible de le découvrir grâce à une technologie particulière, celles de gilets qui traduiront les fréquences sonores sous forme de vibrations. Le résultat c’est que les malentendants pourront donc littéralement ressentir la musique à travers leur corps, le tout en présence d’une médiatrice elle-même malentendante et d’une interprète en langue des signes. Mieux encore, ils pourront poursuivre leur expérience d’immersion en testant les gilets au cœur de l’orchestre, en touchant les instruments et même en posant des questions aux musiciens ainsi qu’au chef d’orchestre David Reiland. Une musique dansante C’est à la fin de l’été 1909 qu’Igor Stravinski reçoit de Serge de Diaghilev la commande d’une grande partition pour les Ballets russes : L’Oiseau de feu. La création, le 25 juin 1910 à Paris, assure du jour au lendemain une renommée internationale à l’auteur désormais perçu comme un compositeur de ballets par excellence. Il est vrai que la musique de Stravinski, construite sur de courts motifs rythmiques et souvent gestuels, se révèle par essence dansante, bien au-delà de ses œuvres chorégraphiques. L’Oiseau de feu met en scène un conte russe qui narre comment Ivan Tsarévitch poursuit un jour un oiseau merveilleux, d’or et de flammes. Il arrive jusque dans le royaume du maléfique Kachtcheï où il est fait prisonnier. C’est grâce à une plume arrachée à l’oiseau que ce dernier réapparaît pour libérer Tsarévitch et faire disparaître le mal. La version de 1945 jouée le 11 mai est la plus complète, permettant d’entendre et donc de ressentir l’essentiel du ballet. « L’Oiseau de feu » le mercredi 11 mai, à 19h à la salle de Grand-Vennes. (Ch. des Abeilles 17, 1010 Lausanne). Bus 16: Grand-Vennes, 41: Abeilles. M2: Fourmi. Entrée libre, inscription obligatoire jusqu’au lundi 9 mai: c.masserey@sinfonietta.ch SUIVANT PRECEDENT

- Fête de la musique : La JNA et Bob Sinclar proposent des packs de prévention | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Fête de la musique : La JNA et Bob Sinclar proposent des packs de prévention 18 juin 2017 Publié le : A l'occasion de la fête de la musique ce 21 juin, le célèbre DJ international Bob Sinclar s'est associé à JNA dans le cadre d'une action de prévention des risques auditifs. A l’occasion de la Fête de la Musique ce 21 juin, l'association JNA en France, s'engage pour informer les jeunes et les moins jeunes sur les risques auditifs et de la nécessité de mettre en place les bons gestes pour se protéger des expositions sonores (porter des protections auditives, s’éloigner des enceintes, offrir un temps de répit à ses oreilles par une « pause auditive »). Le célèbre DJ international Bob Sinclar s'est associé avec la JNA pour réaliser une BD destinée à servir support de prévention contre la perte auditive. Diffusée à 200.000 exemplaires, cette bande dessinée de 12 pages fait également partie des Packs Prévention JNA Fête de la Musique. Pour renforcer les actions et diffuser des supports de prévention, l'association JNA en France propose en effet des "Packs de prévention" contenant de la documentation pédagogique sur les moyens de préserver son audition tout en profitant durablement des plaisirs de la musique. Télécharger la bande dessinée en PDF Commander un Pack de Prévention "Fête de la Musique" SUIVANT PRECEDENT

- Fribourg: Un nouveau président pour l’association des malentendants | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Fribourg: Un nouveau président pour l’association des malentendants 15 septembre 2015 Publié le : Après 10 années de présidence conviviale et sympathique, elle tenait à passer la main : Evelyne Jordan vient en effet de quitter la présidence de l’AFM, l’Association Fribourgeoise des Malentendants. Et c’est Christophe Lesimple, déjà présent au comité depuis quatre ans, qui prend la relève. Portrait d’un président plutôt… atypique. « Depuis quelques temps, Evelyne souhaitait passer à autre chose et quand le comité m’a proposé de prendre sa succession, j’ai dit oui, raconte Christophe Lesimple le nouveau président de l’AFM. Mais j’ai demandé qu’elle reste comme vice-présidente, car elle sait comment tout fonctionne. Elle a réalisé beaucoup de choses en une décennie et elle a pu mettre beaucoup de ses idées en pratique : sorties, lecture labiale, actions de prévention, etc. Son expérience était donc précieuse ». Depuis quelques semaines, l’AFM a donc un nouveau président à sa tête. Un jeune président affable et enjoué, dont le parcours a de quoi surprendre, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Âgé de 35 ans, de père français et de mère sud-africaine, Christophe Lesimple voit sa malentendance diagnostiquée très tard, en pleine adolescence. « Je ne savais pas que j’étais sourd d’un côté , raconte-t-il. J’ai été diagnostiqué lors d’un examen de dépistage à l’âge de 14 ans et je suis en fait, ajoute-t-il non sans humour, un hémi-bon-entendant. Je souffre en effet d’un hydrops cochléaire d’origine inconnue et d’évolution fluctuante avec des crises de surdité brusque qui malheureusement mettent également en danger mon oreille saine ». Musicien professionnel Un diagnostic difficile, une pathologie invalidante, mais qui n’empêchent pas le jeune homme de mener sa vie comme il l’entend. Après une enfance passée à Grenoble, Christophe Lesimple met en effet le cap sur l’Allemagne, où il étudie la musique. Elevé au sein d’une famille de mélomanes avertis, le jeune homme joue en effet de plusieurs instruments : piano, guitare, cor, cor des Alpes, etc. Au point même de devenir musicien professionnel dans un orchestre d’opéra. Seulement voilà. Avec un handicap auditif, ce genre de carrière devient au fil du temps difficile à gérer. « Aujourd’hui, je fais encore énormément de musique, mais pour mon plaisir, même si je n’entends plus aussi bien ». Et d’ajouter avec humour : « Comme certains handicapés physiques font du handisport, je fais de la handimusique ». Sur le plan professionnel, l’heure est néanmoins à la reconversion, et le jeune musicien, pas avare de défis, décide de se tourner vers… l’audioprothèse. « Avec de tels problèmes d’audition, il me devenait difficile de me projeter dans un avenir musical. Un ORL m’a alors suggéré des études d’audioprothésiste, et je me suis dit : pourquoi pas ? » Christophe Lesimple retourne alors en France, et quatre ans plus tard, le voilà audioprothésiste, après un parcours exemplaire : 1er au concours d’entrée aux études, 1er de classe durant toute sa formation. Dans la foulée, il décroche également un diplôme en biostatistiques. Et c’est à partir de là que son aventure suisse commence. « Je voulais travailler dans les deux langues, en allemand et en français, raconte-t-il. C’est pour cette raison que lorsqu’une opportunité s’est présentée à Fribourg, j’ai sauté sur l’occasion. » Le voilà qui débarque donc à Fribourg il y a quatre ans, pour occuper un poste d’audioprothésiste chez Amplifon. Et pas n’importe quel poste, puisque le jeune diplômé, curieux de tout, travaille dans le département recherche et développement : tests, élaboration de concepts et d’algorithmes, il est dans son élément. « Bien sûr, être malentendant a été une motivation supplémentaire pour me lancer dans la recherche, même s’il faut bien faire attention à ne pas projeter son vécu. Je travaille beaucoup seul sur mes projets et mes soucis d’audition ne m’empêchent pas de bien faire mon travail, même s’il est parfois difficile de communiquer en vidéoconférence, où le son est souvent mauvais », ajoute également celui qui enseigne à l’Université de Lyon. Intégration associative Arrivé à Fribourg, le jeune homme s’engage très vite dans la vie associative et se tourne très naturellement vers l’AFM. « Partout où j’ai été, j’ai fait partie d’associations, c’est important pour une bonne intégration » , observe-t-il. « En outre, je voulais rencontrer des personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi, tout en contribuant à aider ceux qui cherchent des réponses à leurs soucis d’audition ». Quatre ans plus tard, le voilà donc à la tête de l’AFM, avec pas mal de projets en tête. « L’idée, explique le nouveau président, est de fidéliser ceux qui sont déjà avec nous et de s’ouvrir à de nouveaux membres. Nous allons donc continuer à faire ce que nous faisions très bien, avec l’aide d’un comité compétent et impliqué : sorties, participation à la Journée Nationale de l’Audition, promotion de la lecture labiale, pour laquelle il faudra sensibiliser les professionnels de l’audition, etc. Ensuite, il faudra proposer des choses nouvelles, et j’ai quelques idées : ainsi, nous allons par exemple travailler sur une nouvelle brochure, car la précédente date d’il y a déjà 10 ans ». L’autre grand chantier sera incontestablement le site internet de l’AFM. Grâce au soutien bénévole d’une webmaster professionnelle, le site sera entièrement repensé et enrichi d’informations pratiques, mais également, afin d’aller dans un sens plus participatif, de témoignages de malentendants. ChA SUIVANT PRECEDENT

- Comment Genève vérifie les appareils auditifs en EMS… | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Comment Genève vérifie les appareils auditifs en EMS… 4 novembre 2022 Publié le : Ancienne infirmière, Marylise Pesenti est la seule conseillère en appareils auditifs de Suisse romande. Pour le compte de l’Association genevoise des malentendants, elle sillonne les EMS genevois pour contrôler le bon fonctionnement des appareils auditifs de leurs résidents. Nous sommes au sein d’un établissement médico-social (EMS) genevois. Affairée sur son plateau qu’elle promène de chambre en chambre, Marylise Pesenti nettoie, ausculte et contrôle l’appareil auditif qu’elle a entre les mains. Avant de le remettre délicatement sur l’oreille de sa propriétaire, qui se confond en remerciements. Son métier ? Conseillère en appareils auditifs, une fonction unique en Suisse et qu’elle occupe depuis 15 ans pour le compte de l’Association genevoise des malentendants. Son objectif ? Visiter tous les seniors dotés d’appareils acoustiques et qui ont des problèmes de mobilité. Chaque « consultation » dure entre 5 et 15 minutes, selon l’état de l’appareil examiné. « Parfois c’est un peu plus compliqué que d’autres, mais d’une manière générale, on ne dépasse pas le quart d’heure explique-t-elle. Mon travail est de contrôler l’état de l’appareil, de remplacer les piles si nécessaire et de vérifier si les oreilles des résidents en EMS ne sont pas bouchées par du cérumen. Dans ce cas, je le signale au personnel soignant qui transmettra ensuite au médecin ». Lien avec les soignants Chaque visite en EMS de Maryse Pesenti commence et se termine en effet par un point de situation avec les équipes soignantes qui lui signalent les éventuelles difficultés d’audition d’un ou d’une résidente, ainsi que l’arrivée de nouveaux patients. La fin de la tournée fait également l’objet d’un rapide compte rendu au bout duquel Marylise résume ce qu’elle a pu constater, signale les appareils détériorés et un éventuel besoin d’orienter un résident vers un médecin ou un acousticien. Presque chaque jour, Marylise Pesenti sillonne ainsi le canton de Genève pour aller à la rencontre, toutes les six semaines, de chacun des patients qu’elle suit, environ 150 au total. « C’est un métier où je me sens très utile, explique cette ancienne infirmière. Parfois je me prends un peu pour une magicienne ajoute-t-elle en riant, surtout quand le patient entend mieux après mon passage et que ses yeux s’éclairent de joie. Cela dit, je demande que de manière systématique chaque patient consulte un acousticien au moins une fois par an, pour s’assurer des réglages ». Au-delà de la satisfaction à améliorer la vie quotidienne des plus âgés – et de la peine de voir si souvent les patients, très âgés, décéder – le métier de conseillère en appareil auditif implique aussi de se maintenir à jour en termes techniques, afin de connaître au mieux les appareils manipulés. L’autre enjeu est clairement de maintenir avec les EMS la collaboration la plus étroite possible. Sur les quelque 46 EMS genevois, Marylise travaille ainsi avec 35, les autres s’étant pour la plupart assuré directement les services d’un acousticien. « Chaque fois qu’un nouvel EMS ouvre, je prends contact afin de mettre en place une collaboration » , explique-t-elle. Financement fragile Reste la question du financement. Alors que depuis de nombreuses années, le lien entre perte auditive et déclin cognitif est confirmé et corroboré par de nombreuses études internationales, alors qu’une grande majorité des personnels dans les EMS ne sont pas sensibilisés aux problématiques de l’audition, aucun mode de financement pérenne des prestations assurées par Marylise n’est actuellement mis en place en Suisse. Chaque visite coûte une cinquantaine de francs, sauf dans le cas où la personne âgée est au bénéfice des prestations complémentaires cantonales, un vrai progrès que seul le canton de Genève a octroyé. « La majorité de nos patients bénéficient d’un financement via ce biais explique Marylise. Mais beaucoup d’autres, qui n’ont pas les prestations complémentaires y renoncent malheureusement, car ils n’ont pas le moyen de payer. C’est d’autant plus dommage qu’en Suisse, les EMS bénéficient de subventions pour les moyens auxiliaires et tous les malentendants seniors devraient pouvoir en bénéficier ». Association genevoise des malentendants : www.agdm.ch SUIVANT PRECEDENT

- Séance d'information sur les droits sociaux de l'enfant avec handicap | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Séance d'information sur les droits sociaux de l'enfant avec handicap 14 mars 2017 Publié le : En sa qualité de plus grande association d’entraide pour personnes avec handicap, Procap offre à ses membres des prestations diverses, notamment le conseil en assurances sociales. Elle organise à ce titre le 10 mai prochain à Lausanne une séance d'information publique ouverte à tous et intitulée «Les droits de mon enfant. Les principales prestations des assurances sociales en bref » Tout parent d’un enfant avec handicap désire lui assurer une prise en charge optimale par les assurances sociales. Cette séance d’information donnera aux parents des informations concrètes pour les guider dans leurs démarches. Si la séance s’adresse principalement aux parents d’enfant avec handicap, elle est également ouverte aux professionnels actifs dans le domaine qui souhaiteraient en savoir plus sur cette question. Les différentes prestations de l’AI destinées aux enfants telles que les mesures médicales, les moyens auxiliaires, l’allocation pour impotent, le supplément pour soins intenses et la contribution d’assistance seront abordées. L’intervenant évoquera également les liens avec d’autres assurances, les questions juridiques qui se posent quand l’enfant devient adulte et donnera des explications au sujet de la procédure. Les parents auront aussi l’occasion de poser des questions, un moment d’échange et de discussion étant prévu au terme de l’exposé. La séance d’information sera animée par Denis Dougoud, spécialiste en assurances sociales au Centre de conseils en assurances sociales de Procap à Lausanne. Les droits de mon enfant- Les principales prestations des assurances sociales en bref. Mercredi 10 mai 2017 de 18h à 20h30 à l'Espace Dickens. Avenue Dickens 6 1006 Lausanne. Coût: 20 frs, à régler sur place. SUIVANT PRECEDENT

- Lecture labiale: bientôt une nouvelle formation d’enseignantes ! | FoRom Ecoute

Retour au Magazine Lecture labiale: bientôt une nouvelle formation d’enseignantes ! 16 mars 2013 Publié le : Il n’y en avait plus eu depuis 1997, et la nécessité d’une relève se fait cruellement sentir ! En collaboration avec l’Association Romande des Enseignantes en Lecture Labiale (ARELL), forom écoute lance un nouveau cycle de formation de deux ans et demi. Objectif: former au moins une quinzaine de futurs enseignants. Pour nombre de malentendants, la réhabilitation des capacités auditives passe par deux piliers majeurs: les appareils auditifs bien sûr, toujours plus efficaces et de plus en plus miniaturisés, mais aussi la lecture labiale. Moins connue et moins médiatisée, celle-ci représente pour eux un complément indispensable de la vie quotidienne et un incontournable outil de communication. Car même lorsque l’on est appareillé, certaines situations (environnement bruyant, conversation de groupe etc.), rendent la compréhension des mots difficiles, voire même impossible. Déchiffrer ce que l’interlocuteur dit en identifiant les sons prononcés à partir de la forme des lèvres devient dans ces cas-là un outil majeur pour améliorer ses capacités de communication. Relève impérative Depuis de nombreuses années, forom écoute a fait de l’enseignement de la lecture labiale un des grands axes de son engagement en faveur des malentendants, une démarche soutenue financièrement par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Seulement voilà: la demande est toujours là, et le nombre d’enseignantes capables de former les malentendants décroît sans cesse. « A la fin de dernière formation d’enseignantes en 1999, nous étions au total 18, se souvient Marie-Thé Sangsue, présidente de l’ARELL, l’Association Romande des Enseignantes en Lecture Labiale. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 7, et si on considère que 3 d’entre nous vont bientôt arriver à l’âge de la retraite, et que d’autres exercent en parallèle une activité professionnelle complémentaire, on mesure l’urgence qu’il y a à préparer la relève ». « C’est clair, il est indispensable de faire quelque chose pour assurer la relève, renchérit Michèle Bruttin, présidente de forom écoute. Nous savons à quel point la lecture labiale est essentielle pour les malentendants et nous sommes très conscients de l’urgence de la situation ». Une urgence d’autant plus impérieuse, que former un enseignant demande deux ans et demi de travail en cours d’emploi. Résultat: forom écoute, en collaboration avec l’ARELL a décidé de lancer un nouveau cycle de formation, qui devrait démarrer à la fin de l’année ou au tout début de l’année prochaine. Un petit événement dans le monde de la malaudition, lorsque l’on considère qu’il n’y a aucun autre enseignement de ce type en Suisse romande, et que la dernière volée de nouveaux professeurs est sortie en… 1999, il y a donc près de 15 ans ! 350 heures d’enseignement Petit bémol cependant: mettre en route un tel projet implique un grand effort. L’année dernière déjà, l’ARELL a engagé une première réflexion sur ce que devrait être le contenu de la future formation. « Sur la base des documents établis lors de l’expérience du précédent cycle d’enseignement, nous avons travaillé durant le printemps dernier sur le canevas et le contenu de la future formation, explique Marie-Thé Sangsue. Anatomie, physiologie, psychologie, rééducation auditive, communication, déontologie figureront ainsi au programme de la formation, qui exigera au total plus de 350 heures d’enseignement. » L’autre volet préparatoire est financier. Car monter un tel projet coûte cher, très cher même, puisque le montant de la formation complète s’élèvera à 6000 francs par étudiant, financés pour moitié par le ou la future enseignante, et pour l’autre moitié par forom écoute. « Nous n’avons malheureusement pas de fonds spécifique dédié à cette future formation, observe Michèle Bruttin. Nous devons donc chercher un financement nous-mêmes, et si l’on considère que l’on formera au moins 15 personnes, on imagine le montant des fonds à trouver ». Bonne nouvelle cependant, une partie de l’argent nécessaire semble être d’ores et déjà trouvée, une fondation ayant promis un financement d’une soixantaine de milliers de francs. « Tout cela demande un intense et lourd travail de recherche, de lobbying, de négociations et de préparation de dossiers, ajoute Michèle Bruttin. D’autant qu’en plus du souci financier, il y a la grande problématique du suivi du projet par les membres bénévoles du Conseil de direction qui exercent en parallèle une activité professionnelle et du personnel de forom écoute. Mais j’ai bon espoir que tout soit finalisé pour la fin de l’année ! » Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cette future formation, vous pouvez contacter forom écoute par courriel à l’adresse info@ecoute.ch ou Marie-Thé Sangsue, présidente de l’Association romande de formation en lecture labiale: mariethe.sangsue@bluemail.ch Ch.A. [zone]Au cœur du métier, l’humain Devenir enseignant(e) en lecture labiale n’est pas un défi facile car c’est un métier qui exige beaucoup de qualités. En premier lieu bien sûr, un intérêt réel pour le monde de la malaudition, mais aussi une véritable aptitude à l’empathie. « Il faut vraiment être sensible à tout ce qui touche à l’humain, relève Marie-Thé Sangsue. C’est primordial afin d’établir une bonne communication avec les personnes malentendantes. Evidemment, il faut aussi être très patient, mais quand on est passionné par ce que l’on fait, cela ne doit pas poser de problème ». Enfin, il faut faire preuve d’une véritable disponibilité, car la formation se fait en cours d’emploi. Afin de mieux cerner la réalité de ce métier unique, il sera d’ailleurs demandé aux futurs candidats d’accomplir un stage d’observation lors d’un cours hebdomadaire ou intensif.[/zone] SUIVANT PRECEDENT

- RTS, l’avis des personnes handicapées compte ! | FoRom Ecoute

Retour au Magazine RTS, l’avis des personnes handicapées compte ! 17 février 2020 Publié le : Nouveau : la Radio Télévision Suisse invite les personnes malentendantes, sourdes et malvoyantes à rejoindre la communauté du Panel RTS pour participer à l’amélioration de l’accessibilité des programmes. La Radio Télévision Suisse sollicite depuis plusieurs années le public dans le but d’évaluer les émissions existantes et d’appréhender le besoin, afin de proposer de nouvelles émissions. Aujourd’hui, la RTS requiert l’avis des auditeurs et téléspectateurs malentendants et sourds, mais également malvoyants. A travers cette démarche, elle tient à évaluer l’accessibilité de ses programmes et à pouvoir leur offrir les plus adaptés. Pour cela, elle met en ligne le Panel RTS, dans le but de créer rapidement un groupe de personnes malentendantes et sourdes de tous âges, de diverses régions de Suisse, de professions différentes et de profils variés. A bon entendeur ! Postuler au panel en ligne et devenez membre en répondant à des questions en seulement quelques minutes : https://www.panelrts.ch/c/a/5p18kgbxItJ9R0M1LJpLk0?RS=1 copyright : RTS SUIVANT PRECEDENT

- Un implant pour soigner le trouble vestibulaire bilatéral | FoRom Ecoute

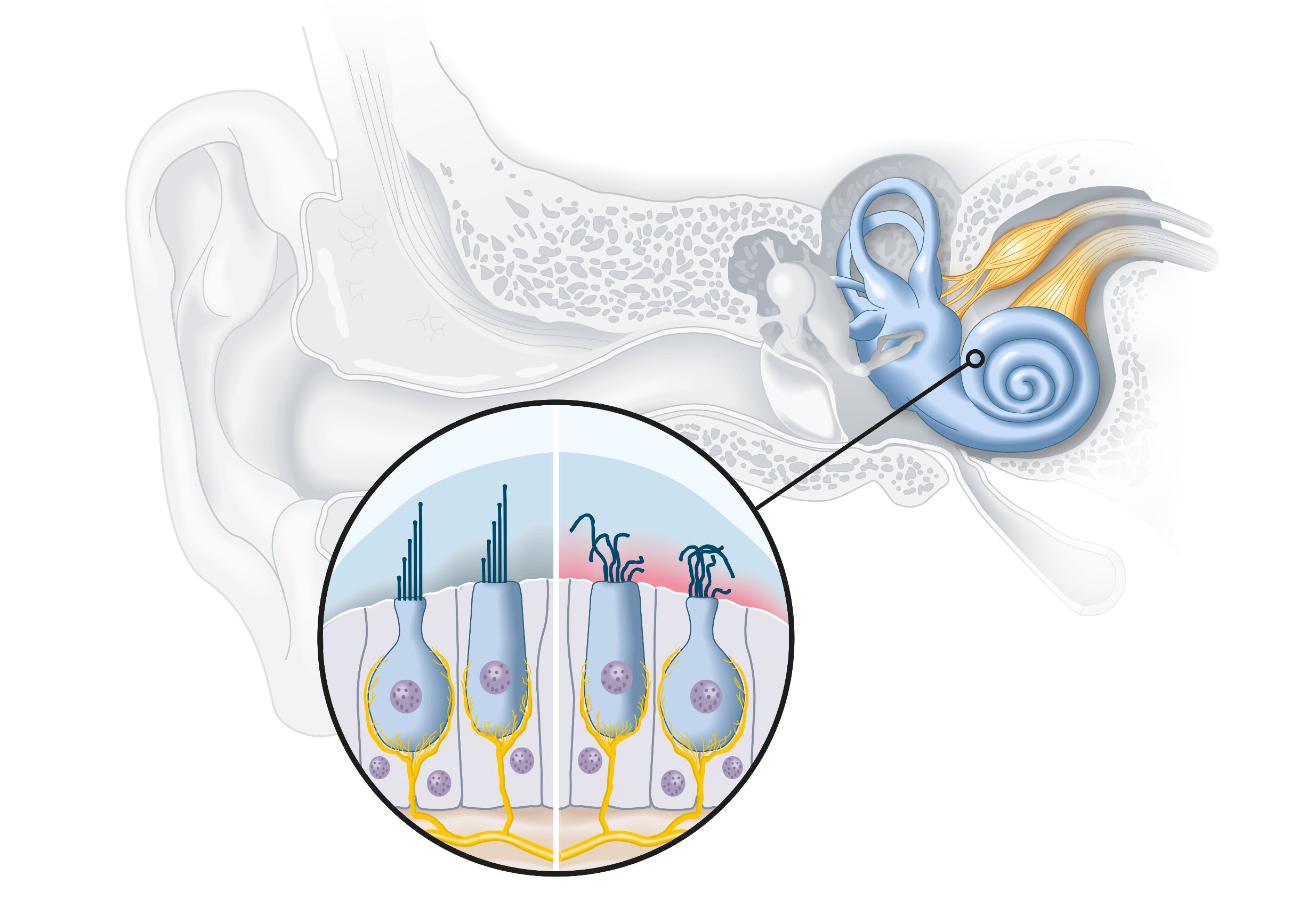

Retour au Magazine Un implant pour soigner le trouble vestibulaire bilatéral 16 avril 2021 Publié le : Longtemps responsable du service d’ORL aux Hôpitaux universitaires de Genève, le professeur Jean-Philippe Guyot fait office de pionner dans l’implantation vestibulaire. Inspiré de l’implant cochléaire, l’implant vestibulaire vise à soigner le trouble vestibulaire bilatéral qui affecte gravement le sens de l’équilibre de ceux qui en souffrent. Qu’appelle-t-on « sens vestibulaire » ? C’est tout simplement un de nos six sens, à l’instar de la vision, de l’odorat etc… Il trouve son origine dans l’appareil vestibulaire situé dans l’oreille interne juste à côté de la cochlée, organe de l’audition. Son rôle est d’informer le cerveau de nos moindres mouvements et il est à l’origine des réflexes très rapides indispensables au maintien de l’équilibre non seulement du corps mais aussi des yeux ! Par exemple lors de la marche, c’est la fonction vestibulaire qui permet de garder le regard fixe sur une cible visuelle. C’est aussi elle qui concourt à nous orienter dans l’espace, à retrouver notre chemin. Ce sens, visiblement si important, peut-il être altéré ? Oui, on peut perdre la fonction vestibulaire ou même naître sans elle. En cas de perte unilatérale, le cerveau est capable de s’adapter et la perte peut même passer inaperçue lorsqu’elle s’installe progressivement. Si elle est subite, il y a un important vertige mais qui s’estompe en quelques semaines en ne laissant que peu de symptômes mineurs. Et en cas de perte bilatérale ? Là c’est très différent. Dans ce cas, la perte peut se faire par paliers, chaque nouvelle perte s’accompagnant d’un épisode de vertige, ou s’installer progressivement, sournoisement, causant un déséquilibre permanent qui s’aggrave au fur et à mesure que la perte progresse. Quels symptômes présentent alors les patients ? Une fois le déficit complètement installé, les patients souffrent d’un état pseudo-ébrieux constant, cause de fréquentes chutes, d’une vision floue au moindre mouvement, à un point tel qu’ils doivent s’arrêter pour lire une affiche ou reconnaître les personnes venant à leur rencontre. Il y a également des difficultés d’orientation et les patients racontent par exemple : « je sais où est le supermarché mais par où dois-je passer pour m’y rendre ? ». Chez beaucoup de malades, s’ajoute un sentiment de honte dû au regard méprisant des passants qui les prennent pour des ivrognes ainsi que le sentiment de ne pas être compris ! Même leur entourage ne mesure pas à sa juste valeur le handicap lié à un déficit vestibulaire bilatéral. Y a - t-il un lien entre déficit vestibulaire et malentendance ? Dès lors que l’évaluation vestibulaire est négligée par les médecins, il est difficile de savoir si un déficit vestibulaire bilatéral est plus ou moins fréquent chez les patients souffrant d’une malentendance ou d’une surdité. Alors que je dirigeais encore le service ORL des HUG, une jeune femme souffrant d’une surdité profonde depuis sa plus tendre enfance nous a été adressée pour un implant cochléaire. Elle avait eu de très nombreux tests de l’audition, à intervalles réguliers, mais aucun des médecins qui l’avaient suivie ne s’étaient intéressés à sa fonction vestibulaire. Lorsque nous lui avons demandé si sa vision était floue à la marche, elle a été surprise de la question pensant que cela était normal puisque sa vision avait toujours été floue au moindre mouvement ! Est-il possible de soigner le déficit vestibulaire bilatéral ? Il n’y a malheureusement pas de traitement permettant de restituer la fonction vestibulaire. Certes, la pratique d’exercices spécifiques permet au cerveau de développer des stratégies pour diminuer les troubles, mais aucune ne donne de résultat satisfaisant parce que, à l’exclusion de toute autre système sensoriel, seul le système vestibulaire est capable de générer les réflexes extrêmement rapides indispensables au maintien de la posture debout sur 2 jambes, et même sur une seule, et à éviter les chutes. A quoi bon poser un diagnostic, si on ne peut rien faire ? Si, c’est important pour éclairer le patient sur l’origine des troubles dont il souffre et aussi pour éviter toutes sortes d’investigations inutiles et parfois invasives, comme des ponctions lombaires à la recherche d’une affection neurologique. La recherche n’offre donc aucune perspective de traitement ? Plusieurs équipes au monde cherchent à faire renaître les cellules déficientes des organes sensoriels, que ce soit de la vision, de l’audition ou de la fonction vestibulaire. Ces recherches d’ordre biologique représentent le futur, indéniablement. Malheureusement, il est difficile de prévoir quand elles aboutiront à une application clinique. Vous, de votre côté, travaillez sur un projet de neuroprothèse… Oui, l’idée est de remplacer la fonction vestibulaire perdue sur le modèle de l’implant cochléaire utilisé en clinique depuis le milieu des années 80 pour redonner une audition aux sourds profonds. L’implant cochléaire est fait d’un microphone, d’un processus électronique transformant les sons en signaux électriques en remplacement de la cochlée, et d’électrodes implantées chirurgicalement au contact du nerf auditif. Il semblait logique de développer un implant vestibulaire, sur un modèle identique, pour restituer la fonction d’équilibre aux patients souffrant d’une perte bilatérale de la fonction vestibulaire. Et concrètement où en est-on ? En 2000, Daniel Merfeld, un physiologiste de l’université Harvard à Boston (USA), est un des tout premiers à en avoir eu l’idée. En 2002, ses premiers résultats obtenus chez l’animal étaient si encourageants que des expériences pouvaient s’envisager chez l’homme. Il m’en a confié la tâche. Ainsi, les toutes premières expériences chez l’homme ont pu débuter à Genève en 2004 et la première implantation réalisée en 2007. Toutefois, plusieurs étapes doivent encore être franchies avant la mise en application clinique de notre prototype d’implant vestibulaire, qui devrait aboutir d’ici 4 ou 4 ans. Près de 4000 Suisses touchés Une étude américaine estime qu’entre l’Europe et les Etats-Unis, environ 500’000 personnes souffriraient d'un déficit vestibulaire bilatéral complet, chiffre, qui, ramené à la population suisse, correspondrait à près de 4'000 personnes. Ce chiffre est probablement sous-estimé au vu du grand nombre de médecins de diverses spécialités que les patients doivent consulter pour aboutir à un diagnostic. Car si les médecins savent que la fonction vestibulaire existe, peu savent qu’elle peut totalement manquer en-dehors de quelques situations précises comme une atteinte toxique par certains antibiotiques. Un test à la caméra pour poser le diagnostic Il est aujourd’hui possible d’évaluer la fonction vestibulaire en réponse à des mouvements de hautes fréquences par le « test d’impulsion de la tête », effectué à l’aide d’une caméra et d’un logiciel : le patient se tient assis face à la caméra, fixe son regard alors que le médecin lui tient la tête des deux mains et lui imprime des petits mouvements rapides. Un logiciel analyse ensuite les mouvements de la tête et ceux des yeux. En cas de déficit vestibulaire, les yeux du malade suivent le mouvement de la tête et le patient perd la caméra du regard pour une fraction de seconde : il est obligé de faire une saccade oculaire pour retrouver la caméra ! Si cette saccade est parfois observable au seul examen clinique, l’examen à l’aide de la caméra est du logiciel est indispensable : sans eux, le médecin ratera plus de deux tiers de cas pathologiques, le bilan fonctionnel du système vestibulaire sera considéré comme incomplet et aucune conclusion ne pourra en être tirée! Les enfants également atteints Les enfants qui naissent avec un déficit vestibulaire bilatéral se déplacent peu. Ainsi, à l’âge où ils devraient ramper sur le ventre pour chercher un objet, ils renoncent à le faire et ne saisissent que les objets à portée de leurs bras et ils ne sont capables de marcher qu’à l’âge de deux ans ou plus. Malheureusement, peu de médecins ignorent que le problème peut exister chez les nouveau-nés et les enfants et sont donc rarement capables de le diagnostiquer. Le diagnostic repose sur des signes subtils que seul un équipement spécifique peut mettre en évidence et que la plupart des ORL ne possèdent pas. SUIVANT PRECEDENT

- « Entendre l’essentiel » pour mieux communiquer | FoRom Ecoute

Retour au Magazine « Entendre l’essentiel » pour mieux communiquer 1 septembre 2017 Publié le : Une jeune malentendante crée un site dédié aux personnes qui souhaitent mieux communiquer et mieux vivre la perte auditive . Le parcours d’Armelle Rapin est haut en couleurs, riche d’initiatives, d’échanges et d’émotions. Portrait de cette jeune franco-suisse qui a conçu un site atypique. Le projet de créer le site « entendre l’essentiel » émane du constat que les personnes malentendantes ont tendance à s’isoler et à mal vivre leur handicap et que les gens qui les entourent esquivent souvent le contact, juste parce qu'ils ne savent pas comment s’y prendre. La concept du site et du blog d’Armelle consiste à partager son vécu de personne malentendante, et à expliquer aux entendants comment mieux communiquer avec leurs amis, collègues et proches malentendants. « En effet, je propose un espace aux personnes sourdes et malentendantes et leur suggère des idées pour mieux vivre le quotidien. J’espère qu’elles se sentent moins seules face à ce qu’elles vivent. Le blog s'adresse aussi à tous ceux qui côtoient de près ou de loin des personnes sourdes ou malentendantes, afin qu'ils puissent mieux comprendre nos difficultés et apprendre comment communiquer avec nous de manière plus fluide ». Carnet de route Malgré une perte auditive d’environ 10% diagnostiquée à l’âge de douze ans, la jeune femme a vécu un beau parcours scolaire et universitaire dans sa région du Sud-ouest, où elle a également suivi des cours de musique, ainsi que l’apprentissage de trois langues étrangères. Elle a ensuite perdu 30% d’audition à l’âge de 28 ans, avec une perte plus prononcée dans les fréquences moyennes. Quelques années plus tard, elle a perdu 20% supplémentaires, pour atteindre 50% de perte bilatérale. Comment affronter de telles épreuves ? « J'ai d'abord traversé une longue période de déni, m'appuyant sur des stratégies de bluff et de compensation, avant d’accepter de porter enfin des appareils auditifs. Aujourd’hui, je remarque une amélioration. Je me bats beaucoup moins contre mon handicap et mon énergie se dirige plus vers une acceptation de ce qui est ». A travers son blog plutôt intimiste, qui touche à la vulnérabilité des émotions et des difficultés de la perte auditive, la jeune femme partage ses expériences, ses peurs, ses souffrances et ses joies au fil des jours. L'espoir aussi et le désir ardent de continuer à vivre, à communiquer, à avoir accès à la culture et à la musique. Ses lecteurs viennent souvent confirmer et renforcer son témoignage à travers leur vécu. Ce partage permet de rester positif et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées. Active dans la communication Armelle est traductrice indépendante en français, anglais et allemand. Elle écrit également des nouvelles et des romans à ce jour encore peu publiés et a rédigé des articles pour la revue Sourdine, de l’association des devenus sourds et malentendants du Québec, ADSMQ. Mandatée par la mairie de sa ville de Charente, elle a réalisé des interventions afin de sensibiliser les agents d'accueil à la communication avec les personnes malentendantes. C’est en participant à des réunions auprès du groupe Agenda 22 des mêmes services administratifs, qu’elle a développé des actions de sensibilisation, d'accessibilité et de mises aux normes par rapport aux différents handicaps. « Je défends les besoins et points de vue des malentendants dans ces réunions qui sont très enrichissantes », précise encore Armelle. Sixième sens Au niveau personnel, la jeune femme apprend pas à pas à reconnaître et mettre en valeur ses atouts. Sens de l'observation, intuition et ressenti sont autant d'outils qui l'accompagnent journalièrement, constituant des portes qui s'ouvrent, quand la porte de ses oreilles se ferme. Au lieu de vouloir faire preuve de force et de courage et de se battre pour avancer, Armelle a choisi de se diriger vers l'acceptation et le lâcher-prise. « La question que je me pose constamment est : si cette porte se ferme, alors quelles sont celles qui s'ouvrent ? Au lieu de me sentir victime de ma perte auditive, de penser pourquoi moi, c'est injuste, j'ouvre les yeux et je regarde autour de moi. Cette attitude me permet de voir et d'avoir accès à des détails et des éléments que la plupart des entendants ne remarquent pas », conclut-elle. Accepter les choses telles qu'elles sont, modifier sa façon de penser et ne plus voir le handicap comme un obstacle sont des sentiments qu’habitent la jeune femme et qui l’amènent à poser un regard plus doux et plus tendre sur ses oreilles. http://www.entendrelessentiel.com . SUIVANT PRECEDENT

- La fédération suisse des sourds à une nouvelle présidente | FoRom Ecoute

Retour au Magazine La fédération suisse des sourds à une nouvelle présidente 16 mai 2017 Publié le : Elue samedi 13 mai par l’assemblée des délégués, âgée de 44 ans, Tatjana Binggeli est la nouvelle président de la Fédération suisse des sourds. Cette mère de deux enfants, collaboratrice scientifique à la Spezialklinik de Bâle est l’une des rares personnes sourdes de Suisse à détenir un doctorat. Sa carrière est unique en Suisse: Tatjana Binggeli est la seule personne sourde de Suisse à avoir décroché un titre de doctorat en médecine scientifique. Samedi 13 mai 2017, cette femme de 44 ans a été élue présidente par l’assemblée des délégués de la Fédération suisse des sourds (SGB-FSS). Avec le comité directeur, la nouvelle présidente aura à définir l’orientation stratégique de la fédération. La base de son activité sera le programme stratégique 2016-2020, qui porte principalement sur quatre domaines: langue des signes et culture des sourds, participation sociale, formation et travail. «De nombreux faits comme les annonces exclusivement orales des CFF ou le manque de sous-titres dans certaines émissions de télévision sont les mêmes qu’il y a vingt ans. En tant que présidente de la Fédération suisse des sourds, j’espère arriver à lever enfin ces obstacles», déclare Tatjana Binggeli. La biographie de Tatjana Binggeli montre qu’elle est capable de susciter le changement. Elle a été confrontée à des préjugés dès sa naissance: «J’ai dû surmonter les discriminations et éliminer les obstacles sur ma route pratiquement tous les jours. Avec le temps, j’ai appris à aplanir la voie ». Lutter contre les barrières... Grâce à son ambition, à beaucoup d’énergie et au soutien de sa famille, Tatjana Binggeli a aujourd’hui un titre de docteur et un emploi fixe de collaboratrice scientifique à la Spezialklinik de Bâle, elle préside la Fédération suisse des sourds et a deux enfants entendants. Son mari est coach en langue des signes à la télévision suisse alémanique et la famille habite dans le canton d’Argovie. Mais une carrière comme celle de Tatjana Binggeli est une exception au sein de la communauté des sourds. Les inégalités et la discrimination naissent notamment des difficultés d’accès à la formation et à l’information. La langue des signes est la langue maternelle des sourds, tandis que le français est une langue étrangère. Les différents modes de communication se reflètent dans les résultats de la thèse de doctorat de Tatjana Binggeli. Son enquête a montré que 80% des personnes sourdes et malentendantes sont insatisfaits du secteur de la santé, tandis que 90% des médecins et soignants jugent leur travail auprès des sourds et malentendants bon. Cette disproportion vient de ce que le personnel médical et paramédical ne s’ouvre pas au mode de communication différent des sourds et, du fait des préjugés, se hâte de ranger la question dans un tiroir. «Je me réjouis de lutter désormais contre ce genre de barrières en tant que présidente de la Fédération suisse des sourds », note Tatjana Binggeli. SUIVANT PRECEDENT

- La 5G bientôt en Suisse, des scientifiques s’inquiètent des conséquences néfastes sur l’homme, notamment les acouphènes et sur l’environnement | FoRom Ecoute